字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/07/28 15:27:36瀏覽497|回應0|推薦1 | |

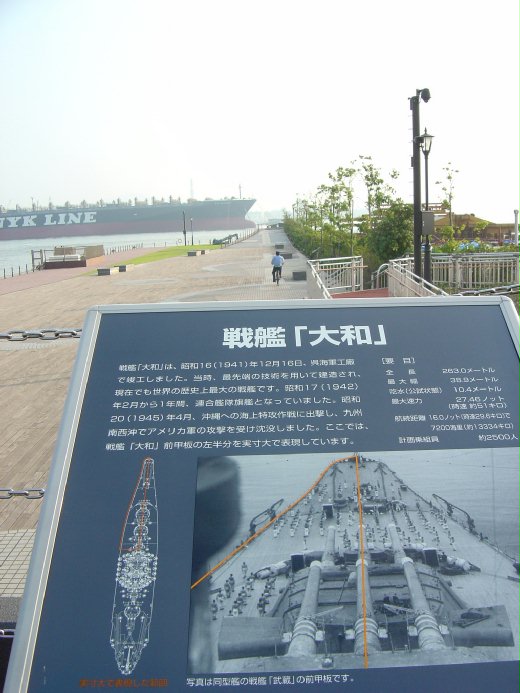

一旦海面上升,所有的一切都取消掉了。 一旦天火降臨,所有的一切都取消掉了。 既然是這樣,還需要歷史嗎?還需要時間嗎? 幻想的島嶼 關於廣島這個地方,我想要從一本我小學五、六年級珍藏的筆記本開始談起,那本筆記本上沒有紀錄任何真實發生的事情,只有一艘艘軍艦的側面圖畫,從航空母艦到最小的驅逐艦一應俱全,那些軍艦上面從大口徑主砲到小口徑的對空機槍也都一筆一畫地描繪出來,軍艦平滑的甲板透露著年幼的我細細地以直尺構圖的動作。 每艘軍艦下面還都用鉛筆歪歪斜斜地刻出每艘軍艦的名字,「清雲」、「海風」、「海城」等名字看來煞有其事,但翻開世界各國的海軍史,如果能夠從中找到這本筆記本上面記載的軍艦,我願意把頭拿來給找到的人坐。 在那筆記本的後面幾頁,還煞有其事地畫了好幾幅像是歷史課本的國家疆界圖一樣的東西,上面只有一個大陸,其他都是島嶼,幻想的島嶼。也因為上面描繪的是一個多島的世界,所以那些畫在筆記本其他角落的鋼鐵巨獸才會那樣重要。 那是一個只有屬於我的世界,似乎與世隔絕又每一個元素都是從現實世界而來的小小島嶼,有時我甚至拿出我得意的軍艦模型,擺在地上或床上,給予它們新的名字,讓他們在一個是海又不是海的地方經歷另外一個次元的故事,讓那個存在幻想中的世界稍微現實化一點。 這本筆記本在哪?我不清楚,十年後的現在,或許他們正躺在家裡的某個儲藏櫃中,等待某天忽然心血來潮的我如同考古學家般將它挖出。但記憶的挖掘常常不需要大費周章的考古,只消望向一片平靜的海面、看到某些相關的電影預告片、甚至只消凝視著在十年前會被我想像成鋼鐵巨獸們搏鬥的藍色競技場的地板,那時在心中又是細微又是粗獷、又是真實又是幻夢的感動便會穿越時空回到心中,然後記憶就會像是一本巨大的百科全書,在不知第幾頁浮現出「超弩級」戰艦大和號神氣的身影(或是將被吸血蟲般的「復仇者」攻擊機分屍的浴血搏鬥),而又在不知道第幾頁那顆伴隨著哀嚎與無限悲哀的大蘑菇,便會在滿是火焰的書頁中迅速長成。 這個幻想的島嶼陪我度過一段童年歲月,或者應該說陪著我在持續挫敗與孤絕的時光裡,陪著我告別童年。 曼哈頓的太陽旗 接著,我談論的事情會離廣島還有現在的我近一點。 在我國中的時候,我終於得到了一款那時夢寐以求的電玩戰略遊戲,那是一款類似於「三國志」的歷史戰略遊戲,也一樣出了好幾代,但是其中設定的背景是一九四一年十二月之後的太平洋,而遊戲的主角是以日本聯合艦隊為主的軸心國和美國太平洋艦隊為主的同盟國,而廝殺的戰場就是遼闊的太平洋和鑲嵌其中的島嶼及港口。 如同「三國志」那樣可以讓劉蟬統一天下、諸葛亮為曹操賣命打天下,這款遊戲也可以製造出一些令人捧腹不已的「歷史事件」,例如有一次我選擇擔任軸心國指揮官的角色,在外交政策上不停給予中華民國(不要懷疑在1949年之前的中華民國就是那個我們現在覺得很有虛構意味的中華民國噢!)石油及物資援助,並且撤除所有在中國的軍隊,任憑我們英勇的國軍攻擊自己的據點,結果一年過去(遊戲中的一年,換算成外面的時間應該是十幾個小時吧!),蔣介石忽然宣布加入軸心國,偉大的大日本帝國就在我的神算指揮下,冰不血刃地得到了一位強大的盟友一同為大東亞共榮圈努力。 說到這裡,我想很多人都可以猜得到遊戲的結果:我指揮的聯合艦隊橫掃了太平洋,美國的太平洋艦隊被我打到只剩下八艘驅逐艦和一艘巡洋艦,我指揮了三個師團分別從西雅圖、舊金山、洛杉磯登陸美國本土,在一九四三年的時候小羅斯福總統就宣布美國無條件投降。 在最後的破關畫面中,自由女神依舊聳立在離曼哈頓不遠的自由島上,只是通過自由島和曼哈頓島之間的,是飄著太陽旗的「超弩級」戰艦大和號,而大和號上深著整齊黑色軍服、貌似山本五十六大將的軍官則以一種堅毅的眼神凝視著被稱為「大蘋果」的紐約曼哈頓。 你問我為什麼要選擇扮演邪惡的軸心國而不是扮演歷史所選擇的同盟國,我可以很明白地說出我的答案:因為那時候我看不懂片假名,同盟國的哪艘軍艦、哪個軍官的名字我看都看不懂,要我如何指揮他們呢? 別說我血液中還流著軍國主義奴化殖民地的劣根因子,我在另外一款遊戲「1943」中可是痛快地以一架美製P38戰鬥機摧毀整個聯合艦隊呢! 到底提到這個白爛的遊戲與破關畫面跟廣島又有什麼樣的關係呢?在遊戲中,日軍有四個大本營,但是真正扮演關鍵角色的聯合艦隊總部,是一個叫做吳(くれ;Kure)的小城市,和廣島一樣靠海,坐JR電車大約需要半小時到五十分鐘不等,也是一個曾經被考慮投擲原子彈的城市。 鋼鐵之島 談論廣島這個城市的腳步,終於來到了吳這個地方,不像我的筆記本只存在於我的記憶中,也不像曼哈頓的太陽旗只存在電視及電視遊樂器那一大一小的塑膠盒中。 吳這個城市很有意思它和廣島一樣都是南方面向瀨戶內海,三面環山,並且有河流入海的港灣都市,但它的規模比廣島小得多,它本身對於台灣人甚至是對於大多數的日本人而言,並不是一個很有名的地方,但在太平洋戰爭期間它所生產出來的軍艦卻比它本身的名氣還要大得多,像是人類史上最巨大的戰鬥艦大和號、武藏號,以及珍珠港事件中擔任日軍旗艦的航空母艦赤城號,也因為如此,它也是在美軍空襲日本本土時遭受最猛烈轟炸的城市之一。 話句話說,提到吳,我們的話題還是離不開聯合艦隊。在這裡,有幾艘聯合艦隊的軍艦是很值得一提的。 首先就是大名鼎鼎的大和號。別看這艘超級戰艦看來雄偉壯觀並且集當時最高水準的科技於一身,原則上它完全沒有參與到任何一場日本海軍的勝利。 雖然大和號的命運徹頭徹尾就是失敗,但或許就是它的悲劇性,使它成為日本人最鍾愛的一艘軍艦,之後的幾十年間,也產生了無數和大和號相關的電影、漫畫(松本零士還讓它在浩瀚的宇宙中復活)。今天吳港嶄新的海事歷史博物館,也以「大和」為名,稱作大和博物館,博物館外還用木板、地磚「複製」出四分之一艘的大和號,並在向海的那一面做出大和號艦艏的造型,彷彿大和號還是航行在海上。 另外一艘軍艦應該算是大和號的「變種」孿生兄弟/姊妹,是一艘名為信濃的航空母艦。信濃號原來也是一艘大和級的超級戰艦,但蓋到一半,連熱中於建造大砲大船的日本人都發現好像是航空母艦比較好用,便將它改建成一艘超大型航空母艦,並列為最高機密。等到它以當時世界最大的航空母艦降世時,日本已經在太平洋一敗塗地,1944年11月19號在橫須賀軍港完工, 更慘的是,由於信濃號是當時日本的最高機密,也由於它實在太過於短命,關於信濃號並沒有留下太多資料,連張官方照片都沒有;甚至擊沈信濃號的潛艦艦長上報戰功時,還被當作是眼花、誇大戰功,堅持這位艦長和他的弟兄擊沈的是一艘日軍的輕型巡洋艦,之後這位艦長花了數年的時間,和一位作家合作,找到了信濃號上的生還者以及許多珍貴的資料,才證明這段海戰秘史以及巨大航母的存在。 最後我要提到的這艘戰艦,曾是聯合艦隊的旗艦,名為長門,我會提到這艘戰艦倒不是因為它有什麼了不起的戰功,事實上它也沒有什麼了不起的戰功,我會提到它完全是因為它是唯一艘在太平洋戰爭後還能浮在水面上的日本戰鬥艦,而它最後的命運,是如同廣島那樣,在比基尼環礁成為核子試爆的對象,同樣被拿去試驗的美國、德國軍艦瞬間沈沒,長門號則在海上撐了將近四天,在美國人計畫要拿它來研究研究的前一晚,長門號悄悄地消失在海面上,沒人看見它臨終的樣子。 發了瘋的日本軍人想必為此感到十分驕傲,但我個人認為這種屈辱下的驕傲實在是不要也罷。只是這座海上島嶼的故事,卻讓我感到一股無關民族大義(順便在這裡補一句:「去你媽的民族大義!」)的震動,在最邪惡、足以將一切都取消掉的的殺人兵器的摧殘下,有些東西還是可以以堅韌的姿態存在著。 當然,大和、信濃、長門這些早已沈入海底的鋼鐵之島也是邪惡的殺人兵器,但他們至少不會將眼前所能看到的一切取消掉。

|

|

| ( 創作|散文 ) |