字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/04/29 13:00:43瀏覽982|回應0|推薦1 | |

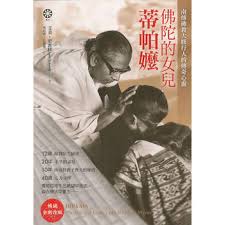

佛陀的女兒:上座部佛教大修行人的傳奇心靈Mother of Light: The Inspiring Story of Dipa Ma”by Amy Schmidt and Sara Jenkins作者:艾美. 史密特譯者: 周和君出版社:台灣橡樹林初版:妳如何能做到愛一個東西又不執著於它? 答:有一個簡單的例子就是水。 「不執著」意謂著你整個人漂浮在水上面,但沒有一頭栽進裡面。 你沒有潛到水里面,而只是讓自己漂浮在上頭。

前言:這兩天在閱讀有關蒂帕嬤與傑克.康菲爾德的著作與傳奇修行經驗,都是在家修行,看他們的故事或許對我們修行的信心與精進心很有助益。 尤其在家女性修行成就者特別少,而蒂帕嬤是少數女性成就者之一,而她50多歲才開始真正禪修訓練,關於她在家修行,密集禪修經驗,讓我對法信心倍增,她是當代現證五眼六通的聖道果女性成就者。http://classic-blog.udn.com/alpineatks/126249025 詳細內容建議讀者可以買本書看看。 《佛陀的女兒:上座部佛教大修行人的傳奇心靈》——小編

過去的生活是單調枯燥的,永遠都是同樣的事,沒有新東西。 一旦你把那些放不下的陳腐玩意兒拋開,每一刻都是新鮮的、有趣的,而且生機勃勃。 每樣東西都很有味道,沒有兩個片刻是一樣的。 ”——蒂帕嬤這個名字的意思是蒂帕的媽媽,她是一位極其普通的家庭主婦和母親 , 蒂帕嬤Dipa Ma 卻也是一位南傳佛教的傳奇人物,被稱為“佛陀的女兒”。她說要成為這個世界上真正的母親,全心全意擁抱生命,讓生命中的任何處境都成為自己的老師。 以下10條是她的禪修的精髓,我們都可以來實踐與學習。 ▼▼“找到適合自己的法門之後,就不斷地練習下去。”蒂帕嬤靈性之旅的故事是所有求道者的故事原型。 身為一位女性,並身兼母親和家庭主婦兩職,蒂帕嬤的故事讓我相信,佛陀的求道之路以及解脫的偉大目標,都可以在此生實現。 以下是摘自書籍內容,也是蒂帕嬤的重要教法中歸納出的十項必修功課,心靈之旅不容易,必須學會安忍與堅持。 希望此文對你的解脫之旅也有所助益。 01 選擇一種法門並持續不斷的修行“如果你想要在修行上有所進展,在選定一個法門之後便精進不懈。” 對於剛踏上禪修之旅的人來說,蒂帕嬤會堅持要每個人都要找到自己的修行方式,並持之以恆。 千萬不要放棄,也不要一直改變修行方式。 找到適合自己的法門之後,就不斷地練習下去,知道你遇到自己的“瓶頸”——也就是當困難產生的那個關鍵點。 西方國家的求道者常犯的一個錯誤就是,他們經常把這些困難看成是修行上出現了問題,然後當挑戰變得越來越大時,大家心中便會升起嘗試其他方法的念頭,想要來一場“靈性拼盤”。 當我們遇到瓶頸的時候,從這個角度來看其他的修行方式總是比較容易:“或許我應該試試西藏的誦經,或是蘇菲的舞蹈。”事實上這些困難通常是一個可靠的指標,它正表明了這個修行方法是有效的。 請將蒂帕嬤的勸告牢記在心。 選定一種修行法門之後就要堅持下去,不論這當中你經過了多少的困難與懷疑,或是感受到多少的激動與挫折,又或者是內心經歷了各種各樣的起伏。 只要你能一直堅持下去,度過那段最黑暗的時光,智慧的曙光終會向你顯現。 02 每天靜坐“當下就要修行,不要以為過一會兒你可以做得更多。” 蒂帕嬤堅定地說:“如果你想要內心的和平,那麼你就要恆長的禪修。”她堅持學生們每天都必須找時間規律的禪修,即使只是短短的五分鐘也好。 如果連五分鐘都找不到的話,她會建議:“至少每晚睡覺之前,注意自己的吸氣和吐氣。” 除了傳統的靜坐方法之外,蒂帕嬤也極力勸導學生,利用生命中的每一刻來禪修。 有些學生的生活非常忙碌,幾乎找不到時間來靜坐。 狄帕克·喬赫里就告訴蒂帕嬤說,他根本沒有時間,因為他在銀行里的工作時間排的很滿。 但蒂帕嬤不接受這樣的理由,她堅信禪修是隨時隨地都可以進行的,它跟生活是不可分割的。 “如果你很忙碌,那麼這個忙碌本身就是你禪修的對象;當你正在數鈔票的時候,你要覺察到自己正在數鈔票。禪修就是要知道自己在做什麼,如果你是急匆匆的趕回辦公室,那麼你就應該覺察到自己匆匆忙忙的。如果你在吃飯、穿鞋、穿襪子或者是穿衣服,你都應該保持正念。這些全都是禪修,甚至當你不小心切到手指頭時,也要把心念專注在那件事情上,你要覺察到自己切到手指頭了這件事。” 對蒂帕嬤來說,正念並不是她所做的事情,而是意味著她時時刻刻都是蒂帕嬤。 她說,練習正念最好的態度,就是要信賴自己做得到並且有堅持到底的意志力。 如果你發現自己心思散亂,就表示要從頭再來一次了。 蒂帕嬤很清楚地告訴我們,一旦心思散亂,只要從頭開始即可,不要藉口自己做不到和意志力太薄弱。 她勸告學生們:“每個人都會發生這種情況,這不是無法解決的問題。即使你已經喪失了活力或動力,只要覺察到這個現象,就把正念轉到正念禪修上——行禪、在日常生活中練習正念,或者是坐禪,在這些禪修中,你會有更多的動力出現。” 03 隨遇而安“我們每個人都有強大的力量,這份力量可以用來自利或是利他。” 佛陀當年毅然離開妻女以追求自己的開悟之路。 但是蒂帕嬤基於現實生活的考量,發現自己的解脫之路是可以在兼顧母親及生活責任的情況下獲得。 她的故事帶給世界各地的婦女們的啟示是:“你不一定非要離開家人才能獲得精神上的證悟,你可以在為人妻母的同時,盡力去追求佛法。” 雖然在剛開始的時候,蒂帕嬤也以為她必須放棄自己的女兒,獨自到寺院中去修行,但後來她了解到,其實她可以使自己的家人成為禪修之路的一部分。 蒂帕嬤的這種修行方式是一種劇烈的顛覆——包含了萬事萬物,也包含了廚房裡的洗碗槽。 “到頭來,這個世界裡沒有任何東西可以攀緣。”蒂帕嬤教導我們:“但是我們可以善加利用這世界中的萬事萬物。我們不應該否定生命,它就在眼前,只要生命和我們都在眼前,我們就能夠善加利用它。” 蒂帕嬤並不特別執著於某位老師、某個地方,或者是某種生活方式。 這整個世界就是她的道場。 雪倫回應道:“在我二十歲的時候,人生充滿了理想。當時我寧可相信,只要自己跟對一位老師,然後長時期練習靜坐,所有的事情自然都會迎刃而解,但蒂帕嬤卻讓我明白,這一切是為了更大的覺醒。她以身作則的教導我們如何成為這個世界真正的母親:要成為一個真正的母親就要全心全意的去感受生命,要成為一個真正的母親就要能擁抱生命中所面臨的任何情境,帶著覺察的心,讓生命中的任何情境都變成自己的老師。” 04 修習安忍心“安忍心是培養正念和專注最重要的美德之一。” 安忍心是經由不斷極限挑戰的鍛煉而成。 如果你持之以恆的靜坐,到最後一定會碰到困難,往往在最具挑戰的情況中,安忍心就出現了,就是這樣呈現出來,這份忍耐力可能是當時最自然的反應——也可能正足以讓你應付當時的挑戰。 凱特·惠勒敘述這種安忍心對蒂帕嬤的生活所造成的影響:“她會親眼看到自己的心經歷過各式各樣的痛苦,但仍能不為所動地一直坐下去。等她從這場心靈之火的煉獄中走出來之後,當她看著你時,眼神會透出某種非常堅定,甚至令人害怕的東西,因為她已經看到她自己,那根本無處可藏。蒂帕嬤的例子明白地告訴世人,你不可能單單靠靜坐就獲得開悟,你必須在內心最深處明白這些真理。” 蒂帕嬤的女兒談起母親是如何在日常生活中實踐安忍心。 “在她去世的前一天,我的小孩瑞希當時才十一歲,我準備要工作時他卻不停的搗亂。我十分地生氣,想要過去揍他一頓,但是他躲到我母親的背後去了。母親不讓我碰瑞希,我失控地對著他大吼:“你不知道,他都快把我弄瘋了,我要揍他一頓! ”我母親向我走來,用非常和緩平靜的語調說:“蒂帕,你是我的女兒,你以前也曾經頑皮過,但我沒有因為你的頑皮就把你趕出家門啊。 ”她開始談到人應該有慈愛和耐心,而且她說話的語調非常緩慢,這次的教誨讓我永難忘懷。” 忍心是一種終身的修行,它會隨著時間的推移而更加成熟與精純。 根據蒂帕嬤的看法,安忍心對於人類心靈的成熟非常重要,所以它是我們必須培養的重要美德。 05 解放自己的心“你的內心充滿了故事。” 蒂帕嬤並沒有說我們的心靈大部分都是故事,她說我們的心除了故事以外別無他物。 這些故事都是我們用來創造並維持我們的獨立認同感的個人戲碼,這當中包含了我們是誰、我們做了什麼,以及什麼使我們辦得到或辦不到的事。 在我們沒有覺察的情況下,這些如走馬燈般永無止息的思緒,就這樣驅迫並限制了我們的生活。 但是這些故事本身並沒有任何的實質性。 蒂帕嬤經常挑戰學生對故事的信念及執著,每當有人說:“我辦不到。”她就會提出“你確定嗎?”、“是誰說的”、或是“為什麼不行?”這類的問題。 她鼓勵學生去覺察這些內心的流動故事,觀察他們的空性,並超越這些自我設限。 “放掉思維吧!”她經常勸告學生們:“禪修是無關乎思維的。” 蒂帕嬤也教導學生,心靈並不是某種必須加以捨棄的黑洞,反而是在不斷親近心靈的過程中,漸漸地去了解而且接納它,讓它不再成為問題。 蒂帕嬤非常清楚地知道,伴隨著這個覺察過程而來的就是自在解脫——她自己就是安住在一種無思慮的覺察狀態中。 有一次在進行小參時,傑克·康菲爾德很天真地問道:“你的心靈世界到底是像什麼樣子的呢?”蒂帕嬤微笑,閉上雙眼,然後安靜的回答說:“在我的心靈中只有三件事情:專注、慈愛,以及寧靜。” 傑克因為不確定自己聽到的答案,再問她:“只有這樣子嗎?” “是的,就是這些。”蒂帕嬤回答。 這時,整個房間一片沉默,然後室內傳來零星的讚嘆以及微細的笑聲,接著只聽見樂克喃喃自語著:“真是美妙啊!” 06 熄滅情緒之火“嗔心是一把火”。 每當有人來探訪蒂帕嬤,不論這個人是誰、處在何種情緒狀態,或者當時是什麼樣的處境,蒂帕嬤都以完全的慈悲來接納每一個人。 我們是否也能用同樣的態度來接納自己內心升起的各種情緒? 我們是否能夠把自己的情緒狀態視為形形色色的訪客,然後以慈愛之心來對待它們? 我們是否能夠只是容許憤怒以及各式各樣的情緒生起,然後讓它們消失,卻不在內心與他們有任何回應、不造成任何的傷害呢? “在日常生活中,我們每天都會碰到許多不愉快的事”,蒂帕嬤說:“有時候我會碰見許多激怒我的事,但是我仍然保持內心的平靜。這些激怒在內心生起,然後消失,我的心靈不被這些事件所干擾。憤怒是一把火,但我卻感受不到任何的火氣,它升起,然後馬上就熄滅。” 我深受蒂帕嬤典範的激勵,但也不禁思量:在某些情況下,我們不是應當要生氣嗎? 至少在某些時候,憤怒是合理的吧? 但是蒂帕嬤的答案非常簡單:“不,憤怒絕不可能是合理的。”而她也找到各種方式讓自己用一種不憤怒的態度來度過人生。 希薇雅·布雨斯坦是一位禪修老師,她在一九八零年代曾經招待蒂帕嬤住在自己家中。 她提到,她的丈夫有一次特別針對“不憤怒”這個論點向蒂帕嬤提出反駁:“當時蒂帕嬤正在談論能夠保持內心寧靜和諧以及不憤怒的重要性,我的丈夫就問她: “你辦得到嗎? 如果有人想要以某種方式傷害瑞希,甚至威脅他呢? ” “我當然會制止他這麼做”,蒂帕嬤回答:“但我內心沒有任何的憤怒。” 07 一路開心“我非常開心,如果你來參與禪修的話,你也會非常快樂。” 傑克·恩格勒曾問過蒂帕嬤,在佛教徒的修行中,樂趣是否有容身之處。 他說:“這一切聽起來都非常的灰暗,我們要捨棄熱情、憤怒,以及慾望。聽起來像是一種灰暗的存在,修行的樂趣到底在哪裡呢?” “奧,你根本不了解!”蒂帕嬤大笑起來:“在日常生活中,很多事情都不斷在重複。我們總是用同樣的思維模式來體驗生命中所有的事情,一旦貪婪、憎恨,以及各種幻像都不見的時候,那麼你就能隨時用全新的眼光來看待世間萬象。每一個瞬間都是全新純粹的,過去的生命都是沉悶無聊的。如今,每一天、每一刻都充滿了熱情和新鮮的滋味。” 艾里克·科維格還記得有一次在團體佛法討論中,蒂帕嬤展現了非常頑皮而風趣的一面。 “那天蒂帕嬤的孫子在廚房裡不知何故開始胡鬧。這個兩歲大的小暴君頑強的吵鬧不休,蒂帕嬤把他叫過來,然後讓他趴在她腿上,輕撫他的背部及犬齒——這是一種非常古老的祝福。在他們身邊有一個藍黃相間的塑料玩具車,蒂帕嬤一直是一臉的寧靜,她撿起玩具車,然後把它倒過來放在自己頭上,同時繼續與眾人討論佛法。在接下來整個討論過程中,她就一直保持這個樣子。 這就是深植於我腦海中的蒂帕嬤的影像:她輕輕拍扶躺在腿上的那個漸漸安靜下來的孫子,頭上放著一輛藍黃相間的玩具車,並和眾人不斷的討論佛法。 蒂帕嬤是一個偉大的靈性戰士,她是我所認識的最偉大的人,而那個玩具車就變成了戰士最高貴的鎧甲。 我這麼說可不是在跟你開玩笑。 08 過簡樸的生活“過簡樸的生活吧!非常簡單的生活有益於萬事萬物,過分的奢侈則是修行的障礙。” 雖然蒂帕嬤和她的家人只是住在兩個小小的房間裡面,但大部份的訪客卻覺得這些房間既寬敞又明亮。 有個學生髮現,我們這些住在西方的人總是覺得自己需要非常寬敞的空間,但是蒂帕嬤所擁有的卻是非常寬闊的心靈空間。 蒂帕嬤的生活無論在哪一方面都非常簡單。 她平日不從事任何社交應酬,她不會說任何沒有必要說的話,她也不會讓自己捲入他人的紛爭和抱怨之中。 她為自己和學生們所樹立的生活準則就是,要誠實地生活並且絕不怪怨他人。 蒂帕嬤經常只是安靜的休息著。 她說:“每當我有時間獨處的時候,我總是把心向內收攝。”她不會把時間花在對生命毫無必要的活動上。 猶如我們在靜坐的時候,練習把自己的專注力全部放在某一個事務上,蒂帕嬤在做每一件事情時,都是全然的專注,絕不會憂慮下一件事情。 她說:“把心力放在過去和未來,那隻是徒然浪費你的時間。”不論做什麼事情,總是完全專注於當下,並且以輕鬆、寧靜以及非常簡單的態度,完成每一件事。 09 培養祝福的精神“如果你祝福自己周遭的人,將有助於你隨時保持專注。” 蒂帕嬤的一生都不斷地在祝福他人。 她把祝福獻給所有的人,她賜予他人完全的祝福,對著他們的全身吹氣,並且念咒,輕撫他們的頭髮。 蒂帕嬤有一次鼓勵在航空公司擔任駕駛的學生,她要這個學生在執行勤務時,把慈愛與祝福獻給乘客以及他的同事。 她說這麼做會在整個旅程中保持更高的警覺性,同時還能夠讓機上所有的人都很快樂。 她的祝福不只單單賜予“人”,在學生登上飛機之前,蒂帕嬤還會把祝福獻給“飛機”,搭車的時候,不只讓他有機會祝福這輛車子,還能祝福駕駛員以及加油工。 一個人如果隨時隨地都能夠鍛煉這種祝福的精神,那麼就能夠化平凡為神奇,這是一種能夠不斷地與恩典、祝福相遇的方式。 如此一來,我們就不是只會在每頓飯前謝恩,而是會隨時為自己獻上感恩的心。 10 這是一場輪迴之旅“禪修使人的心靈健全。” 有一位擔任老師的朋友馬修·法蘭克斯坦告訴我說:“艾美,你知道嗎?跟十八年前剛學習禪修比起來,現在的你並沒有更接近真理。” 我的臉上想必露出非常驚訝的表情。“你沒有更接近真理”他接著說:“因為你就是真理。” 佛教徒常用隱喻的方式談到:“離開這個世界”以及“回到這個世間”,但事實上並沒有離開或回到世間這回事。 我們無法離開或回到自己的本質,無法回到我們生命最根本的真理中,因為它原本就是不生不滅,而且一直在這裡。 它只是被一層無明的薄膜給蔽障住了,你無法發現它,你在做的只是讓它出現,從那圍繞在你身旁無明的烏雲中冒出頭來。 看清楚自己的真實本性,明白自己是與萬事萬物互相依存的,因此,事實上你要為發生在這世上每一件事情負責任。 這趟禪修之旅的美善之處在於,這條路必然會帶領我們回到當初那個出發的源頭。 當年蒂帕嬤為沒有子嗣深感痛苦時,她的丈夫非常明智的建議她,把世間所有的人都當做自己的孩子來看待。 但是她遇見這些能夠啟發及轉化她整個生命的教誨之前,她在那些艱苦的日子裡,整個人迷失在不滿而憂傷的泥沼中,她試著要“填滿那個心靈的黑洞”。 然而,當蒂帕嬤步入晚年的時候,她實際上已經成為眾人的母親。 在那個當初需要被填滿的洞口裡,如今出現的是一顆願意向眾人敞開的心。 蒂帕嬤與傑克.康菲爾德 蒂帕嬤問答集「你無須去攀緣任何東西或是去執著它,你只要觀察。」 以下的問答集是一九七〇年的印度,以及一九八〇年在美國內觀禪修協會對蒂帕嬤所做的訪談記錄。 1.我應該如何練習內觀禪定? 答:首先你要背部挺直地坐著,閉上眼睛,然後讓自己的下腹部隨著呼吸而自然地起伏。 覺察自己的呼吸,當你觀察自己吸氣及吐氣的時候,問問自己:「這個呼吸的觸點在哪裡?」讓你的心念專注在這個觸點上。 你不必去管這個呼吸,只要去感受這個觸點就可以了。 如果這個呼吸是粗重的,就讓它粗重;如果這個呼吸是急促的,就讓它保持急促•,若這個呼吸令人感到安適,那麼就讓它很安適。 總之,只要去感受它就可以了。 當你的心飄蕩到別的地方去的時候,只要注意到這個現象並對自己說:「思考。」然後再把注意力專注在自己呼吸的起伏上面。 如果在身體的其它部位生起了任何一種覺受,像是腿部有疼痛的感覺,那麼你就要把心靈專注在這個疼痛上面,然後注意到:「疼痛。」當疼痛消失或是減弱時,你就再次回過頭去專注在呼吸的觸點上如果這時心裡浮現不安的感覺,那麼就去注意這份「不安」。 如果我們聽見了吵鬧的聲音,請對自己說:「聽吧,聽吧丨」然後再把注意力放回呼吸上面。 如果這時各種回憶湧現,你要知道它們就是「回憶。」對於你所看見或是你心中想到的任何事情,只要覺察到它們的存在就可以了。 如果你看見了影像或著是光亮,那麼只需覺察到「看見」或是「光亮」就可以了,你無須去攀緣任何東西或是去執著它,你只要觀察。 在內觀禪修中,你觀察的是呼吸的起伏,以及在自己身心所生起的任何現象,所以此時,你心中會生起或苦或樂的感受,並且轉換成種種思惟。 不論這過程中發生什麼情況,只要去覺察它,然後它們就會消失,隨後又會浮現另一個想法。 修習內觀禪修就是一種覺察的練習。 我們的六識都會生起(心識是屬於第六識),我們只需要覺察到它們的生起、消失,然後再把你自己的專注力放回到呼吸上面。 對於任何一種出現在你心目中的想法,你只要覺察到它就可以了。 2.內觀禪修的目的是什麼? 答:內觀禪修的目的是要泯除十結使,這些是在你心中的糾結或是阻礙。 你若能帶著清明的覺知,非常緩慢地觀察每一個瞬間,你就能打開心中的糾結。 這十結分別是對自我的妄見,亦即相信有一個獨立存在的自我的妄見:懷疑、對於儀式的執著、貪婪、惡念、貪念、貪求物質•的生活、傲慢、不安、無明。 經過每一個階位的證悟,心中的這些糾結就會一個接! 一個個慢慢被消除。 一直到第四階位。 時,這些糾結都會不見。 這些糾結都是我們與生俱來的,它們就如同燃燈油,當這些油變得愈來愈少,那麼因惡習滋養的亮光就會愈來愈黯淡,到最後,自然就油盡燈枯。 一旦熄滅,生命的輪迴也就終止了。 由此看來,輪迴是掌控在你自己手裡。 3、如果我在靜坐時睡著了,怎麼辦? 答:在靜坐時睡著並沒有什麼害處。 有時候瑜伽就是在靜坐中睡覺,他們稱之為「瑜伽式的睡法」,這種事很常見。 不要為此擔憂,當我初學靜坐的時候,總是哭個不停,那時我希望能夠以全部精力和熱誠來遵循老師的教誨,卻因為昏睡的關係總是辦不到。 因為昏沉讓我不論以站姿或坐姿都無法好好地禪修。 在學習禪修之前,我有長達五年的時間深受失眠之苦,等我總算有機會學習禪修時,卻因昏沉卻無法進入情況。 我用全部的精力來驅趕睡魔,卻依然毫無辦法。 有一天,我整個人突然進入一種清明的狀態,原先的昏沉感也消失無踪,從此以後,我可以靜坐好幾個小時也毫無睡意。 4、我們的業力是不是就像是已經記錄好的賬冊? 如果是的話,它是記錄在什麼地方? 答:每個人都有一個業力之輪,它就掌握在你自己手中,沒有人能夠為它做記錄。 當你行動的時候,它就被記錄下來,隨著每個人的心識之流而飄動。 從你出生的那一刻起,這份業力就緊緊地跟隨著你,別人只能為你指引方向,但無法改變你的業力。 沒有人能夠任意承擔他人的業力,你必須自己來承擔這份責佛陀的女兒蒂帕嬤:十項必修的功課&答客問任。 由於業力的作用,有人能夠在禪修的時候進步神速,有些人則遲遲無法有所進展。 有些人在過程中會感受到極大的痛苦,有些人卻不會。 5、如果這世間沒有靈魂,那麼到底是誰在看、在聽,以及知道這一切? 答:智慧 6、當我們能量和用功都不足的時候,該怎麼辦? 答:有時候能量會變低,有時候會變高。 有時候不夠用功,有時候反倒是用功過頭了,而你真正要注意到的只有一件事,就是「能量與用功都不足的時候」,當它極度不足的時候,如果你注意到不平衡的情況,那麼它就會自動調節過來。 要覺察「能量不足」或者「能量太過」的情況,直到能量和用功兩者達到平衡狀態為止。 這整個過程應該要非常地安靜、沉緩,以及自在。 我們藉由察覺到它們的狀態,來調節能量和努力,我們不應成為能量的受害者。 7、妳如何能做到愛一個東西又不執著於它? 答:有一個簡單的例子就是水。 「不執著」意謂著你整個人漂浮在水上面,但沒有一頭栽進裡面。 你沒有潛到水里面,而只是讓自己漂浮在上頭。 8、修行的人是否一定要吃素? 答:一個人是否吃素這個問題並不重要,真正重要的是在於這個人的心理層面。 即使你是一個吃素的人,但是你的心若是受到貪、瞋、痴三毒的污染,那麼你口中的素食也會變成不淨的食物。 這是佛陀的教法。 但若你的心不再有貪或瞋的念頭,那麼對你來說這些葷食就會變成素食了。 因為任何行為——不論是身、口、意,佛陀認為最重要的還是一個人的動機。 9、有時候我會想自殺或者感到萬分沮喪。 答:沮喪和自殺的感覺是一種疾病。 有時候就連基礎深厚的修行人,內心也會生起這種厭世的灰色思想。 我們要試著讓自己的人生觀更積極而且更實際,就某方面來說,你必須明白自殺所帶來的後果——這樣的行為將導致你在許多的輪迴中都無法拯救自己。 此外,你還要記住人的生命是非常珍貴的,千萬不要糟蹋它,最好是致力於內觀禪修並保持內心的喜樂。 10、智慧是否對於禪修的進步極為重要? 答:不是的,我個人就沒有任何智慧可言,而且我對禪修或者意識的各種狀態也毫無所知。 我只是對佛法有很單純的信念,覺得這裡面有我要尋找的東西,懷抱著這樣單純的信念,便踏上了禪修之旅。 11、正念的作用是什麼? 答:我說個例子給你聽。 如果我告訴你某個地方藏有珠寶,請你去把它找出來的話,你就會離開家裡,到我說的地方去尋寶。 在你前往尋寶的過程中,可能剛好看到有人在打架,於是你就停下來駐足旁觀。 但過了一會兒,你就會繼續前進。 然後,你可能會看到一場鑼鼓喧天的婚禮,這時候你又停下來,之後你還是會繼續前進。 接著,你可能看到有人在街頭遊行而停下來,但又會繼續走下去。 在這整個過程中,假如你沒有保持正念,你就沒有辦法到達目的地去取得那些寶藏。 但是只要內心有正念,那麼即使這過程中充滿著干擾和阻礙,你也不會因此迷失•,相反地,你將能毫無阻礙地繼續走下去。 正念會支持著你,到達目的地。 12、在妳生命中的那些重要轉變,是發生在密集禪修期間,還是發生在妳將禪修帶入曰常生活之後? 答:最重要的轉變是發生在密集鍛煉的時期。 我在自己的日常生活中不斷地加強它們,它們就因此而變得更加地深化。 13、妳內心的悲痛與哀傷是慢慢消失的,還是由於產生了某種洞見而快速地消失? 答:我可以感受到那些悲傷是慢慢消失的,但經過更多的禪修之後,使我獲得了某種智慧,因此所有的悲傷都消失不見了。 14、應該由誰來教導禪修? 答:我們有兩種東西可以教導別人,第一種是知識和理解,另一種則是有親證體驗,也就是達到第一或第二階段的禪定。 以下是傑克•康菲爾德為蒂帕嬤的回答所做的詮釋:身為老師所應具備的完美德行,與修行實踐時所需要的能力是有所不同的。 基本上,它們屬於不同的層面,有些人可能在禪修和靈修方面極有潛力,而有些人在溝通及教導方面能力極佳。 我們未必能兩者兼具,但是對有教導才能的人來說,他還是希望能夠體驗到靈性生命中那種極深刻而美好的經驗,而同時又能具備與他人溝通的能力。 15、當感官慾望非常強烈的時候,最佳的因應之道是什麼? 答:你必須靜坐,並且將注意力直接放在這些感官慾望上面。 你要了解它們是非常的強烈,你要熟悉它們……,當這些感官慾望生起的時候,了解它,然後你就能夠克服它。 你可以停留在感官世界中,而仍然是一個優秀的佛教徒,這是因為你能夠出入自得,在覺察的同時又能「跳脫這個世界」。 換言之,就是你能夠做到不耽溺、不執著。 16、你對生命的基本認識是否已經改變? 答:我對生命的看法已經有巨大的轉變,以前的我對凡事都非常執著。 我的佔有欲極強,想要許多東西。 如今我的感覺卻像是在飄浮,處在一種出離的狀態。 我活在世間,但不再想要任何身外之物,不再想佔有任何東西。 我生存於這個世間,如此而已,這樣便足夠了。 17、我該如何修慈? 答:以下的回答是從蒂帕嬤的錄音指導以及米雪兒•李維的回憶綜合而成。 米雪兒跟隨蒂帕嬤修慈,並且身體力行了二十年以上。 讀者可以自行決定在整個禪修過程中運用慈愛禪定,或者在開始或結束時運用它。 這五種不同的修習階段到最後也可以加以綜合,一次全部運用。 不過,就初學者而言,最好的方法還是一次只專注在一個階段上。 【第一階段】 第一個階段是要去愛你自己,成為自己最好的朋友。 首先要把這份慈愛之心擴展到你自己身上。 你可以運用下列的句子或是心像來引導自己,這樣你心中便能產生慈愛的感情。 願我心中沒有敵人。 願我沒有任何危險。 願我心中沒有煩惱。 願我身心皆得安樂。 「敵人」這個字既能夠代表外在的敵人,同時也代表成為自己的敵人。 「敵人」可以存在於我們各種不同的情感領域,從最細微的氣惱,到最強烈的憎恨,以及對於自我或他人的惡意都是。 當你在心中默念上面的這些句子時,內心要很平穩清明地掌握住自己的影像。 如果你不能夠觀想自己的影像,那麼請試著去回想自己鏡中的影像。 如果這麼做還是有困難,那就直接去照鏡子,或者註視自己的照片,直到你的心靈之眼能夠看清自己為止。 請依序重複這些句子。 如果你因為無法專心的緣故,而忘記了下一個句子,那麼請從頭開始念起:「願我心中沒有敵人。」讓自己的心一次又一次被拉回到這些句子中,這樣就能夠讓你的專注力加深。 讓自己沉浸在這些祈願所蘊藏的深刻意義與情感當中,是非常重要的一件事,就讓這些字句引導你,好讓你在修行的時侯能夠保持專注,內心不會散亂。 讓你在自己的心思意念中,充滿對自己的祝福,同時內心生起了心像,並且在這段期間內盡可能地不斷對自己默念這些句子。 當你進入甚深專注的狀態中時,內心覺得你能夠真正的愛自己,並且能夠很安穩清明地掌握住自己的影像時,接下來,如果你願意的話,可以繼續進入下一個階段,也就是把這份慈愛之心擴展到好朋友身上。 【第二階段】 運用我們先前曾經默念的句子,把這份慈愛之心導向到自己好友或尊敬的老師身上。 正如同你先前把慈愛傳送到自己身上,如今你把這位好友的影像清楚及安穩地呈現在自己的心中,然後把這份慈愛之心擴展到他或她的身上,並在心中默念: 願你心中沒有敵人。 願你沒有任何危險。 願你心中沒有煩惱。 當你覺得你能夠愛朋友如同愛自己,或是能夠在默念這些句子時,心中清楚及安穩地呈現這個影像,那麼,如果你願意的話,就可以進入下一個階段。 【第三階段】 接下來這份慈愛所要傳送的對像是所謂「受苦的人」——所有在受苦中的生命以及群體。 先前我們將關注的焦點專注地放在某一個人身上,現在則把這份慈愛之心擴充到更多的人身上。 首先,先在扦心把一群受苦的人當做對象,運用先前你對待自己以及好朋友的方式,將這些慈愛之心擴充到這些人身上。 願你心中沒有敵人。 願你沒有任何危險。 願你心中沒有煩惱。 願你身心皆得安樂。 如果你心中同時生起另一群在受苦中的人的影像,例如在醫院里或是在戰爭中受苦的人,那麼就可以直接把你的慈愛心轉到他們身上,並且在禪修的時候讓這些影像自由地在心裡交替變換。 請不斷地複誦這些句子,同時讓內心愈來愈專注於這些句子背後所隱含的這種慈愛的感情。 我捫首先以對自己真實且深刻的愛來做為一切基礎,然後在這個過程中了悟到,一顆自愛的心如何成為我們愛別人的基礎以及動力。 你在愛自己的同時,也能夠學會愛朋友如同愛自己;然後你愛那些受苦的人如同愛你的朋友,這麼做也就是愛你自己。 藉由如此不斷地修習,最後,所有類型的人都會融合為一。 【第四階段】 到了第四階段,慈愛與寧靜就會融合在一起。 這個階段的修習是要讓內心深刻明白這世間的一切友情都是源乎一心,並且要將我們的慈愛之心平等地傳達給一切眾生,包括你的朋友、那些受苦的人、你不認識的人,以及那些讓你覺得難以相處的人——也就是這世間的所有的生命。 願眾生心中沒有敵人。 願眾生沒有任何危險。 願眾生心中沒有煩惱。 願眾生身心皆得安樂。 要能夠做到這個境界,必須先讓自己的心化為慈愛。 我們要讓自己的心全然沉浸於慈愛的感受中,才可能辦得到。 到目前為止,你所用的各種詞彙以及話語,其實都只是引導我們內心生起慈愛之心的種種暗示。 讓你的心化為慈愛,並且帶著寧靜之心專注其中,不論它流向何處,你都能夠做到寂然不動。 【第五階段】 修習慈心最重要的一個階段,就是將所有的階段加以整合,並且在這段期間內把每一個階段都複習一次。 用這個方式修習,禪修的過程就會像是一首由慈愛所組成的交響曲,這首交響曲的序章是先從對你自己慈愛開始,然後不斷地擴充、擴充、擴充,一直到最後,你整個心都會安住於寧靜之中。 蒂帕嬤 蒂帕嬤原名為那妮.巴拉.巴如阿(Nani Bala Barua) 出生於位於現今稱為孟加拉邦的吉大港平原的一個村子裡。 當地佛教文化的傳承一直上溯到佛陀的時代,未曾有斷。 但是到蒂帕嬤出生的時候,禪修的傳統在她的部落裡幾乎不存在了,雖然他們仍然遵循佛教的儀軌和傳統。 儘管從小就對佛教有強烈的興趣,蒂帕嬤和當時的大多數亞洲婦女一樣沒有什麼機會進行正式的修行。 然而在中年時她全身心地投入禪修,在短期內獲得甚深的內觀證悟。 她找到將家庭生活融入修行的辦法並教導如何在日常生活中修習正念的技巧。 蒂帕嬤對西方世界影響甚大,一部分是因為她和內觀禪修社(Insight Meditation Society)的三位創始人的關係。 她是約瑟夫. 葛斯坦(Joseph Goldstein) 和莎朗.薩茲堡(Sharon Salzberg)的主要禪修老師,也是傑克.康菲爾德(Jack Kornfield)的老師之一。 康菲爾德(Kornfield) 回憶說蒂帕嬤的第一個問題總是“你好麼?身體好嗎,吃的好麼?”。 不論是誰,也不論他們以什麼樣的狀態來見她,蒂帕嬤總是充滿愛心的對待他們。 薩茲堡(Salzberg)和葛斯坦(Goldstein) 都稱她:“我見過的最具有愛心的人。”。 IMS 教師米雪兒.麥克當納施密斯(Michele McDonald-Smith )認為認識蒂帕嬤是她生活中的轉折點。 “在我遇到她的時候”,麥克當納施密斯(McDonald-Smith)說: “大部分榜樣都是男性,教師是男的,連佛也是男人。見到一位和女兒與外孫住在一起,卻已是證悟了的家庭婦女,對我影響之深刻我無法用語言形容。她正是我想要成為的那種人。對於我這樣的家庭婦女,我立刻認為:如果她能做到,我也能”。 對於下決心修行卻無法離開家庭和工作去住到寺院裡的在家人,蒂帕嬤是一個生動的榜樣。 甚至她的名字都暗示了她作為一個證悟的家長的身份。 “蒂帕嬤”意為“蒂帕的母親”。 “蒂帕”的意思是“佛法之光或佛法之燈”, 所以“光的母親”這個名字將她生活的兩個顯著部分:佛法和母性結合在了一起。http://classic-blog.udn.com/alpineatks/126249025 ——摘自《佛陀的女兒》徐小黃微觀(bxlrxxh)

|

|

| ( 不分類|不分類 ) |