字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/04/30 22:04:28瀏覽1525|回應0|推薦0 | |

根據「张晨 - 永恒的爱—马勒《第八交响曲》“摘引”研究」所作的補充說明 - 1

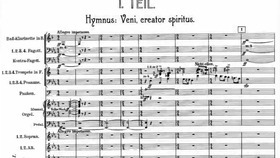

永恒的爱——马勒《第八交响曲》“摘引”研究 张晨 (中央音乐学院音乐学系,北京100031) 【摘要】马勒的《第八交响曲》围绕着一个摘引的核心音调——瓦格纳的“永恒”动机[註1]进行创作,通过对这个音调的不断发展,展现了一个宏伟的“弥撒”和理想的主题。他在交响曲结尾对李斯特《浮士德交响曲》中“神秘合唱”[註2]曲调的借用,实现了对“圣灵降临节赞美诗”和歌德《浮士德》的重新解读,以歌德《浮士德》作为对“来吧,创造的圣灵”的回答[註3] 。马勒通过动机摘引构筑了一部宏伟的音乐巨著,诠释了“永恒的爱”的引导精神。 【关键词】瓦格纳;永恒动机;神秘合唱;摘引 【作者简介】张晨(1983~),女,辽宁沈阳人,中央音乐学院音乐学系2()14级博士研究生,研究方向:西方音乐史 [註1] 「永恆動機」源自華格納《齊格飛》,在此作中被稱做「Accende動機」(參考夜鶯基金會 - 馬勒第八號交響曲《千人》存活指南)。 [註2] Eine Faust-symphonie "Chorus Mysticus" [註3] 參考盧文雅《馬勒音樂中的世界觀意象》第三篇第五章第三節第297頁寫到:「...馬勒還有一段與Richard Specht的對話,對話中提到:『最近我手邊偶然有一本古老的書,而且我恰巧翻到一篇聖詩《來呀!造物的聖靈》。突然間整首作品已在我眼前:不是只有第一個主題,而是整個第一樂章。而當作這個樂章的回答,除了歌德的文章<聖隱士的一幕>外,我絲毫找不到更好的。』」 作曲家在创作时摘引已经存在的音乐作品的做法在音乐史上并不鲜见。但在20世纪初,马勒的作品成为一个爆发的起点——引导了20世纪60年代“拼贴”的出现。摘引或是对原作的评论,或表达了对前辈作曲家的崇敬,或意图将原作的音乐语义带入新作[註4] 。但同时我们要意识到,在新作中,原型的变化以及新的语境关系也带来了原有语义的延展或改变[註5] 。 [註4] 作者認為,進入20世紀之後。出現過一些拼湊剪貼前人作品主題的創作,是受到馬勒的影響。而“摘引”的目的有三: 1. 對原作的評論。 2. 對前輩作曲家的崇敬。 3. 將原作的音樂語義帶入新作。 [註5] 即原有的主題經過變化後可能產生新的含意,或者就是延續原意而發展。 一、引入:“摘引”作为一种创作手段 与马勒的《大地之歌》及其早期的交响曲相比,国内外学术界对他的《第八交响曲》研究非常少。这部作品庞大而特殊的结构(第一乐章为奏鸣曲式,第二乐章《浮士德》“山谷”一场由于多角色的加入而由众多段落组成,无法用传统曲式来结构)为研究带来了困难[註6] 。 究竟从什么角度来解读这部独特的作品比较合适,也许这正是导致众多研究者无法深入探讨的关键问题。从目前的研究来看,单纯的曲式分析无法挖掘这部作品的精神内核。笔者发现,如果从一个摘引的核心音调入手,或许会给这部作品的研究带来新的角度。 [註6] 根據「夜鶯基金會 - 馬勒第八號交響曲《千人》存活指南」的作法,是將第二部份分成 :慢板、間奏、詼諧風及終曲等四個樂段。 而造成研究上的困難是因為龐大而特殊的結構,使得這些精通樂理的音樂學者反而有些不知該從何處著手。但其實作學問本身就有些賣弄的成份,一份研究報告到底目的是作為一般大眾參考,或是要與同業競爭,其結果還是不同的。而所謂的大眾,自然是指音樂理解能力比較差的多數人。要跟這些人解釋音樂作品,光是基礎欣賞導聆就一堆聽不懂,何況是要深入了解作品內在藝術價值。 《新格罗夫音乐与音乐家辞典》[註7] 记述:“在另一首作品中,摘引是对已经存在的音乐的相关摘要的片段的组合,或者是一个现存音乐的片段在后来的作品中被组合,在某种意义上类似于演讲或文学中的摘引。摘引通常指旋律的摘引(也可能是节奏摘引),它与借用的其他形式不同,因为它所借用的材料是准确或是几乎准确地呈现,不像隐喻或自由改编。”摘引与原作之间的近似程度是非常高的,可以被轻易认出[註8] 。 [註7] 史丹利‧沙迪(Stanley Sadie)主編 [註8] 對已經存在的音樂相關主要片段组合,放在一首新的作品裡,即所謂的「摘引」。或是一個現存音樂的片段,在後來的作品中被组合也是。差別在於,前者是兩個以上的「片段」, 後者只有一個。而「摘引」與借用不同,因為「摘引」是比較準確的呈現不帶有暗示性或自由改編,所以很容易被辨識出來。 在布鲁默[註9] 主编的《音乐的历史与现状》(MGG)中,“摘引”(Zitat)辞条认为,摘引是“有意识、大都忠于来源地采用事先存在的材料。但与学术摘引传统不同,艺术摘引并不总忠实于来源,可以通过偏离原本意义而获得解释与暂时讽刺的特性。摘引的标志应是它确切出现在新语里,由此与拼贴相区别。摘引通常将语义学的意义带入新作品,而不必总被接受者认出。是否能够发现取决于听者已具有的知识,以及作曲家的能力和意图[註10] 。摘引总处于‘同化’与新语境的‘非同化’的张力中”。所谓的“语义三角”亦可以用于解释摘引概念——摘引由三个因素组成:摘引自己的本文(Phaenotext)、摘引外来的本文(简化的Intext)和外来的、以前的语境(Prototext)[註11]。 [註9] Friedrich Blume (1893-1975) [註10] 《音樂的歷史與現狀》中所認為的「摘引」,在學術與藝術兩個領域並不相同。藝術摘引可以偏離本意並將新的語意帶入新作,且不一定要被認出,能不能發覺就看個人程度和創作者的手法。 [註11] 口語化來講 ,就是「摘引」會感覺好像一樣,又好像不一樣的意思。 而「摘引」的組成三因素是: 1. 摘引自己的本文(Phaenotext) 2. 摘引外来的本文(简化的Intext) 3. 外来的、以前的语境(Prototext) 作曲家可以用已存在的材料作曲,编织出独特的意义。它既与之前的材料发生关联,又实现了自身对意义的独特理解和建构。运用摘引的材料进行创作是马勒作品的一个显著特征,对马勒的摘引研究大都限于作曲家在交响曲中对自己歌曲的摘引。在《第八交响曲》中,马勒继续沿用了摘引手法,而意义更加独特和复杂,他用摘引来的材料建构了一部新作。在结尾“神秘合唱”中,他用多个摘引来的音调进行音乐文本编织,为诗剧的终结意义找到了一个“出口”。“神秘合唱”中的多重摘引体现了他对“圣灵降临节赞美诗”和歌德《浮士德》的重新解读[註12]。 [註12] 馬勒跟過去摘引歌曲的方式進行創作不同,第八號是透過從《齊格飛》與《浮士德交響曲》的多重摘引,顯得更加獨特複雜。 二、相距千年的问答:从一个摘引的音调谈起 《第八交响曲》创作于1906~1907年,又名“千人交响曲”。它于1910年9月12日首次在慕尼黑公演时,动用了7名独唱演员[註13] ,一个850人的合唱队(包括350人的童声合唱队),管风琴和扩大为170人的慕尼黑音乐协会管弦乐 队[註14] ,并由作曲家亲自指挥。在经历了与阿尔玛的感情危机后,马勒将伟大的《第八交响曲》提献给她,并在总谱的最后写道:“为你而活,也为你而死[註15]。 ”如果说《第八交响曲》是马勒作曲成就高峰的话,那么他早期的交响曲“仅仅是前奏”[註16]。 [註13] 正確來講是「8名」,此處應是遺漏第三女高音。 [註14] 童聲須佔全體合唱團的40%,樂手佔全體演出者的16%,所以合唱團佔84%。但實際演出除了無法達到首演時編制外,比例也有調整。至於當年首演人數多少,各項資料顯示皆略有出入。 [註15] 「為你而生、為你而死--艾瑪」字句是出自《第十號交響曲》手稿,並非第八號。 [註16] 此語出自馬勒寫給指揮家好友孟根保(Willem Mengelberg)的書信。 《第八交响曲》以两个完全相异的部分代替了传统四个乐章的形式,以基督教的宗教赞美诗(第I部分为拉丁语歌词)和德语诗歌(第Ⅱ部分为歌德《浮士德》第二部的结束场景谱曲)作为两个乐章的主体,有如一部巨大的清唱剧。《第八交响曲》塑造了一种“宏伟风格”的范式。马勒的人生观中不乏对死亡的思索,这也是学界持续讨论的一个话题。无论是宏伟风格,还是合唱的加入,又或是对人生的思考,《第八交响曲》都可以说是《第二交响曲》的延续[註17] 。 [註17] 第二號也是馬勒生前在第八號之前最容易被接受的一首。 第一部分“来吧,创造的圣灵”(Veni creator spiritus)的词来自9世纪大主教毛鲁斯(Hrabanus Maurus,780~856年)所创作的拉丁圣诗。毛鲁斯于822~842年担任富尔达(Fulda)住持,847年开始担任美因兹(Mainz)大主教。诗歌中有对圣灵的祈求,比如第一段“请看顾你信者的心灵,从上浇灌下你超然的恩宠,在你所创造者的心怀”,还有第三段“我们肉体的软弱,求你以你的大能坚固他,在我们的意念中点燃光亮,在我们的身上注入你的爱”;还有对圣灵的赞美,如第二段“你名称为安慰师,为至高神所赐下的恩惠。你是生命、火焰与爱的泉源,以及神圣的膏油”;以及对圣灵能力的宣告,包括第四段“你驱逐仇敌远离,并早赐下和平。你引导我们向前,使我们不至遭害”,及第五段“你有七种神恩,又是父神的右臂”,和第七段“你赐下恩惠,使蒙恩者喜乐。解开争讼的束缚,牵系你和平的盟约”[註18] 。 [註18] 此處參照盧文雅教授論文《馬勒音樂中的世界觀意象》第三篇第五章第三節: 一、對聖靈的祈求: 第1段 “请看顾你信者的心灵,从上浇灌下你超然的恩宠,在你所创造者的心怀。”(Imple superna gratia, quae tu creasti pectora.) 第3段“我们肉体的软弱,求你以你的大能坚固他,在我们的意念中点燃光亮,在我们的身上注入你的爱。”(Infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus.) 二、對聖靈的赞美: 第2段 “你名称为安慰师,为至高神所赐下的恩惠。你是生命、火焰与爱的泉源,以及神圣的膏油。”(Qui Paraclitus diceris, donum Dei altissimi, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.) 三、對聖靈能力的宣告: 第4段“你驱逐仇敌远离,并早赐下和平。你引导我们向前,使我们不至遭害。”(Hostem repellas longius pacemque dones protinus; ductore te praevio vitemus omne noxium.) 第5段“你有七种神恩,又是父神的右臂。”(Tu septiformis munere, dextrae Dei tu digitus.) 第7段“你赐下恩惠,使蒙恩者喜乐。解开争讼的束缚,牵系你和平的盟约。”(Da gaudiorum praemia, da gratiarum munera dissolve litis vincula, adstringe pacis foedera.) 第二部分是歌德《浮士德》第二部第五幕终场“山谷”,马勒几乎保留了原作(歌词略有删节)[註19] 。马勒对歌德的选择与贝多芬对席勒的选择一样,体现了德奥文学和文化的历史延续。《第八交响曲》的两个乐章不仅用了两种不同的语言,而且相距了一千年之久。这些不同造就了交响曲非同凡响的形式,也使作品具有了特殊地位——“我从未作过的伟大作品”(马勒语)。 [註19] 刪節段落: 1. 刪去「天使澄明神甫 (Pater Seraphicus)」角色及其所有段落。 2. 刪去「升天的幼兒們合唱 (Chor seliger Knaben)」兩段: [1] 爸爸,告訴我們,我們飄浮在哪裡? 好人,告訴我們,我們究竟是何人! 我們大家都幸福, 幸福生活長如春。 [2] 外界果然壯觀, 這兒卻太黑暗, 我們膽戰心驚。 尊貴和善的人,放出我們! 3. 刪去「崇奉瑪利亞的博士 (Doktor Marianus)」段落: 輕雲冉冉, 在她四周環繞: 原來是贖罪女子, 一群荏弱的嬌鳥, 齊集膝下, 餐風飲露, 祈求恩恕。 两个部分表面上的无关联造成了迷惑:马勒为何在一部作品里并置了相距如此久远的文字文本?有关这个问题,最著名的批判性论述是迈尔(Hans Mayer)的观点:“我们应该在神学和诗意的荒谬理想两方面来联系这两个部分,从而试图伪造一个音乐的和精神的实体吗?”他坚持认为,这两个文本之间有一个“巨大的矛盾”。另一方面,波希迈尔(Dieter Borchmeyer)指出,事实上,矛盾并不像它表现的那么“巨大”。1820年4月,歌德将拉丁文“来吧,创造的圣灵”翻译为德文,歌德不仅知道并且评价了“圣灵降临节赞美诗”:吸引天才,并可能对强大而有智慧的人们说话。或许正是这点吸引着马勒关注了赞美诗,他在创造力上反映了自己的信念。波希迈尔认为,第一部分和第二部分“神秘合唱”在歌德不朽精神中合并在一起[註20]。 [註20] 根據作者引用的資料,Hans Mayer對第八號的批判,是基於兩個文本間存在著一個「巨大的矛盾」。並認為不應該在「神學」和「詩意」的荒謬理想來聯繫這兩個文本,去試圖偽造一個音樂的和精神的實體。言下之意就是他認為這兩個文本並不相干。然而Dieter Borchmeyer則認為,「矛盾」並沒有像音樂表現的那麼「巨大」。理由是因為歌德本身熟悉這首讚美詩,也曾給予評價,且第一部分和《浮士德》尾幕最終的神秘合唱是在歌德的「不朽精神」中合併的。 在音乐上,两个庞大的部分通过音调的“摘引”形成了一个非常特别的通道,将两个完全不同的世界和时代连接在一起[註21]。最后一次在慕尼黑排练时,这个音调被韦伯恩认出:“第一部分‘在我们的意念中点燃光亮’(Accende lumen sensibus)形成了到结尾部分‘浮士德’的桥梁。这正是整个作品的关键点。”当然,马勒对歌德的熟悉超过对中世纪天主教的熟悉,所以,他可能在专门接触后发现,“圣灵降临节赞美诗”预示了歌德有关准宗教的构想。“圣灵降临节赞美诗”和歌德《浮士德》是交响曲的文本基础,对世界的沉思和艺术创作相结合的最高结果是与爱的交流[註22] 。第二部分建立的基础音调来源于第一部分“在我们的意念中点燃光亮,在我们的身上注入你的爱”。这并不是巧合,它来源于瓦格纳的“永恒”动机,在马勒《第二交响曲》中担任了“复活”乐段中的重要主题,并在《第四交响曲》第三乐章的结尾以E大调出现,引出通往天堂之路,进入下一乐章终曲的“天国生活”(Das himmlische Leben)。在马勒的思想中,它的多次重现已经建立了一个意义独特的通道[註23]。 [註21] 兩部份採用的文本其年代和所呈現的世界觀並不相同,而是經由一個“摘引”的音調連接。 [註22] 換言之,《第八號交響曲》就是藝術的最高成果。 [註23] 透過「永恆動機」(Accende動機)連結兩個部分,而這動機本身對馬勒而言就有特別的意義,在其他作品如第二號和第四號都有出現。其來源不是巧合,而是透過摘引的方式,就在華格納的《齊格飛》中。 [待續] |

|

| ( 休閒生活|音樂 ) |