宗教與健康雜誌

目前,COVID-19 疫苗在美國已廣泛普及,但仍有很大一部分美國人口未接種疫苗。對 COVID-19 疫苗猶豫不決的一個可能原因是對科學缺乏信任。在這項研究中,我們借鑒了科學與宗教交叉領域的大量文獻,詢問對上帝參與的信仰(相信上帝參與日常人類事務)是否預示著對COVID-19 疫苗的不信任,以及是否存在任何觀察到的關聯因種族、性別和教育程度而異。使用貝勒宗教調查(2021 年)第 6 波全國代表性數據,我們的結果表明,對上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗的更大不信任有關。這種關聯在西班牙裔和受教育程度較低的美國人中得到了放大。我們認為,對上帝的信仰可能會加劇對科學的不信任,降低接種疫苗的動力,並透過將生命的控制權交到一位充滿愛心、參與其中的神靈手中來獲得安慰和力量。我們也將我們的發現置於宗教「黑暗面」的新興工作中,並反思它們對理解更廣泛的宗教/健康聯繫的影響。

「上帝是我的疫苗」:宗教、陰謀信仰和威脅認知在 COVID-19 疫苗接種中的作用

文章 開放獲取2024 年 8 月 20 日介紹

自 2020 年初爆發以來,COVID-19 全球大流行對人類生命、醫療保健系統、社會福祉和全球經濟造成了巨大損失(Wilder-Smith & Freedman,2020)。對於大多數國家來說,開發安全有效的冠狀病毒疫苗被視為應對這一流行病的長期解決方案,而 2021 年初推出的多種疫苗使這一目標成為可能。 ,但仍有很大一部分美國人未接種疫苗。根據美國疾病管制與預防中心的數據,每週疫苗接種率在2021 年4 月達到頂峰,當時疫苗資格向所有成年人開放,並在三個月內穩定在12 歲及以上人口的50% 以上( CDC,2021)。廣泛接種疫苗的目標是實現“群體免疫”,當病毒不孵化並繼續從一個人傳播到另一個人時就會發生這種情況(Randolph & Barreiro,2020)。根據最近的估計,理論上,有效的牛群疫苗接種需要 55% 至 82% 的人口接種疫苗(De Roo、Pudalov 和 Fu,2020 年)。因此,消滅這場流行病的關鍵一步是了解導緻美國人決定不接種 COVID-19 疫苗的因素。根據 2021 年初進行的 39 項全國代表性民意調查的研究顯示,大約三分之一的美國人對疫苗持懷疑態度或不願意接種疫苗(SteelFisher 等,2021),因此仍有待開展工作來了解原因為了這個猶豫

在此背景下,重要的是要認識到,在宗教和上帝信仰方面,美國被認為是一個例外。首先,超過 90% 的美國人相信有上帝(皮尤研究中心,2014 年)。其次,大多數美國人相信有一位個人且有影響力的上帝,祂密切參與並參與他們的生活(Froese & Bader,2010)。史密斯(Smith, 2007 ,第 168 頁)在以下描述中總結了對上帝的信仰:「存在的一切都已經掌握在一位個人、細心的上帝的慈愛手中,他傾聽,誰知道,誰記得,誰回答,誰會回家,誰會及時糾正所有這些事情。希曼及其同事(2006 )呼應了史密斯( 2007 )的觀點,並將這些信念具體化為「神聖控制」的概念,即「上帝對一個人的生活進程和方向施加指揮權,上帝控制好與壞」人的一生的各個方面,神已經決定了人的一生,人的命運是按照神的旨意而發展的」(第519頁)。

在這項研究中,我們有兩個研究目標,核心是相信上帝因果關係參與人類生活。首先,我們借鑒科學與宗教交叉領域的大量文獻,詢問對上帝的信仰是否預示著人們對 COVID-19 疫苗缺乏信任。其次,認識到這種模式不太可能在不同的社會人口特徵中保持一致,這些特徵本身也可以預測對 COVID-19 疫苗的態度(Mohan 等人,2021 年;Olagoke 等人,2021 年;Piltch- Loeb 等人,2021 年; Sallam,2021;Viswanath 等人,2021),並且與上帝對日常生活的因果影響的信仰有關(Bonhag 和 Upenieks,2021;Hayward 等人,2017;Lincoln 和 Mamiya,1990;Schieman ,2010;Schieman 和 Jung) ,2012),我們考慮種族、性別和社會階層(教育)如何調節對上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗猶豫之間的關聯。對於美國社會中被剝奪權利的成員來說,對參與、參與的上帝的信仰可能會導致他們自由地利用無限的權力來源,他們可以放棄對這些權力的控制,包括對自己的健康和感染COVID- 19 的風險。對上帝的信仰可能是疫苗信任(不信任)的一個重要決定因素,尚未研究,這可能會產生負面後果或延長病毒在美國的生存威脅。

背景

對上帝的信仰和對 COVID-19 疫苗的不信任

我們的中心論點是,對上帝有堅定信仰的宗教信徒可能特別不信任 COVID-19 疫苗。這些人可能對科學和科學家持有更多負面看法,並對疫情本身有強烈的宗教信仰。事實上,一些研究表明,更多的宗教人口往往對科學作為一種社會機構的信任度較低,並且持更多的反科學態度(Evans,2013;Gauchat,2012),並對科學創新和奈米技術持負面看法(Cacciatore 等人,2018;麥克菲特斯和祖克曼,2018)。可以肯定的是,這些發現並不同樣適用於所有宗教團體。有一些證據表明,較為保守的新教教派可能缺乏科學素養,對整個科學界持實證批判態度,並對科學進步持懷疑態度(Ellison & Musick,1995;Evans,2013;Sherkat,2011),因為他們傾向於在解釋個人生活和世界事件時,將聖經視為最終的權威來源(Ellison & Musick,1995)。註腳1

宗教與科學之間的緊張關係往往源自於對科學對社會的褻瀆影響的擔憂(Evans,2013 年),以及「爭奪權力的機構之間的社會衝突」(Evans&Evans,2008 年,第 97 頁)。註腳2從概念上講,Johnson 及其同事 ( 2021 )最近的一項研究與當前研究相關,探討了「信仰」和「科學」心態如何預測大流行最初幾個月對 COVID-19 的擔憂。使用 Kitchens 和 Phillips 開發的信念/科學心態量表( 2018 年),來自美國的受訪者被要求對大流行最初幾個月(2020 年3 月)期間以下陳述的同意程度進行評分:「我相信科學 [上帝]可以解決人類的主要問題”,“依靠科學[上帝]的信息可以解決人類的主要問題。 Johnson 及其同事 ( 2021 ) 發現,只有科學心態才能預測報告對 COVID-19 的擔憂。然而,更重要的是,就目前研究的目的而言,持有信仰心態是科學心態的強有力的負面預測因子(Pearson 的r = − 0.61)。

儘管信仰和科學心態不一定不相容,但相信上帝在日常生活中提供安慰、保護或幫助可能會導致個人不太關心接種疫苗。相關研究發現,宗教信徒比非信徒更常使用直覺(Pennycook et al., 2012;Shenhav et al., 2012)。此外,社會心理學的研究表明,透過實驗誘導人們採用分析心態會減少隨後的宗教信仰(Gervais & Norenzayan,2012)。因此,對參與/幹預主義的上帝抱有堅定的信念,至少在某種程度上,可能與圍繞科學相關問題和圍繞 COVID-19 疫苗的證據的分析思維不一致。

我們在目前研究中強調的可能導致人們對 COVID-19 疫苗不信任的具體閃點是相信上帝是生與死的最終仲裁者。基督教《聖經》中的一些經文可能支持採取信仰心態,有助於推進上帝「比冠狀病毒更偉大」的立場。例如,《約書亞記》(1:9)說:「要堅強、勇敢。不要懼怕,也不要驚惶,因為你無論往哪裡去,耶和華你的神必與你同在。在大流行期間,宗教信徒可能面臨不確定的健康未來的一種方式是從上帝那裡獲得力量和勇氣,知道祂參與其中,而不是接種疫苗。

參與和投入的上帝將保護他的信徒免受疾病的觀念可能會獨特地使持有這種信念的人不信任疫苗。現有研究表明,廣義定義的宗教信仰往往是反疫苗信念的強烈預測因子(Mahdi 等,2016)。宗教人士接受疫苗的常見決定因素是所謂的健康控制點 (HLOC)(Amit-Aharon 等人,2018 年;Sinding-Bentzen,2019 年)。 HLOC 是人們透過自己的行為控制自己健康的認知程度,有兩個相反的位點被確定為內部和外部 LOC (Wallston, 2005 )。相信自己可以積極影響健康結果的個人(內部 HLOC)可能會積極尋求預防性醫療,例如疫苗接種。然而,那些擁有外部HLOC的人相信他們的健康取決於外部因素,例如上帝、機會或強大的其他人。這可能會對疫苗的接種產生影響,因為先前的一項研究發現,在高度宗教信仰的患者中,外部 HLOC 透過患者的態度與兒童期疫苗接種率較低相關(Amit-Aharon 等人,2018) 。

對上帝的信仰會如何影響健康的控制點?我們在這裡做出一個重要的區分,即對上帝的參與和參與的信仰與對外在健康控制點的信念並不相同。然而,權衡 COVID-19 的致命性與宗教人士可能透過將其稱為人類無法控制的「上帝之舉」(Sinding-Bentzen, 2019 )來對危機提供解釋的證據,可能會導致持有這種觀點的人認為不採取預防措施。 Olagoke 及其同事 ( 2021 ) 發現,儘管宗教虔誠度與接種 COVID-19 疫苗的意圖顯著呈負相關,但持有外部 HLOC 是該關聯運作的一種中介途徑,儘管並未具體涉及對上帝的信仰。

當有關健康的宗教信仰將一個人的健康結果的責任從自我轉移到上帝或其他超自然力量時,它們可以被描述為外在化。這些信念可能會增強幸福感,至少暫時增強幸福感,因為它們會強化上帝在混亂時期掌管一切的觀念(Upenieks、Bierman & Schieman,2021),但它們可能會削弱參與的動機,從而損害健康的其他面向。人們發現,對健康的強烈神聖控制感與負面健康結果有關(Franklin et al., 2007 , 2008),可能是因為神聖控制與個人控制感減弱有關(Schieman et al., 2005 , 2018)。因此,如果信仰上帝參與人類事務,預示著健康控制的外部場所,並將大流行歸因於人類無法控制的來源,我們可能會預期它們與對新冠病毒更大的不信任有關。

假設1

對上帝的堅定信仰將導致對 COVID-19 疫苗的更大不信任。

對上帝的信仰、社會人口特徵以及對 COVID-19 疫苗的不信任

在分析對 COVID-19 疫苗的信任度時,種族/族裔、性別和社會階層對於評估非常重要,因為多項研究表明,這些關鍵社會人口統計指標的接種意願和疫苗接種率都存在差異。接下來,我們總結了現有證據,說明這些特徵如何影響對COVID-19 疫苗的態度,更重要的是,對上帝的信仰如何以不同的方式運作,從而在不同群體中產生對疫苗不同程度的不信任。

種族/民族

在美國,影響疫苗接種和接受程度的最一致的社會人口預測因素之一是種族。大量研究表明,與白人相比,黑人群體接種疫苗的可能性要小得多(Galbraith et al., 2016;Webb et al., 2018)或信任政府和製藥公司等醫療保健提供者(Allen & de Jesus 等人,2012;Galbraith 等人,2016;Whitehead 和 Perry,2020),西班牙裔人群中存在一些差異。對疫苗知識的缺乏對於解釋各種種族差距至關重要(Burdette 等人,2014 年;Galbraith 等人,2016 年),以及與醫療專業人員歷史虐待行為相關的更廣泛的不信任(ODonnell,2019 年;威廉斯和穆罕默德,2009)。 Sullivan(2020 年)在一份總結中指出:「有充分的證據表明,患者對美國醫療系統的不信任在某種程度上與社區和個人的種族主義經歷有關」(第 18 頁)。

鑑於黑人和西班牙裔美國人不信任醫學和醫療保健的傾向,我們已經預期黑人和西班牙裔美國人會對 COVID-19 疫苗表現出更大的不信任感和更低的使用率。事實上,這就是最近研究工作中發現的內容(Bogart 等人,2021;Khubchandani 等人,2021;Olagoke 等人,2021;Viswanath 等人,2021)。我們可以預期,對於相信上帝的黑人和西班牙裔來說,這種關係會加劇,我們將在下面依序對此進行闡述。

對非裔美國人來說,種族與宗教背景在健康信念方面有重疊。這個種族群體的成員更有可能報告健康宿命論(Egede & Bonadonna, 2003),並且更有可能感覺他們的健康結果超出了他們的控制範圍(Franklin et al., 2008),從而降低了他們採取措施改善健康的動力健康(富蘭克林等人,2007)。黑人傾向於將健康控制更推遲給上帝(Hayward et al., 2017),因此相信神聖的干預可能涉及醫療援助或身體。這並不奇怪,因為許多非裔美國人的信仰傳統都強調與一位參與和仁慈的上帝建立深厚的個人關係的重要性(華盛頓,1994)。大多數非裔美國教會傳統的核心是上帝在個人層面上與人類互動的觀點,祂的指導之手對於在痛苦的情況下維持福祉至關重要(Lincoln & Mamiya,1990)。與白人相比,非裔美國人對上帝有更強烈的信仰(Krause,2005;Schieman 等,2006)。因此,信仰上帝的非裔美國人可能更有可能對疫苗表示不信任,而是選擇相信上帝會在沒有他們不信任的醫療系統幹預的情況下讓他們保持健康。

現有證據也表明,宗教信仰在西班牙裔美國人的健康控制觀念中發揮著重要作用(Flórez 等,2009;Ransford 等,2010)。雖然美國的西班牙裔美國人不像非裔美國人那樣認為醫療保健系統歷史上曾遭受過虐待,但其他因素,包括缺乏醫療保險、移民身份和語言障礙,也導致他們處於邊緣化地位(Ransford 等)等人,2010),與白人相比,這可能有助於健康宿命論的信念以及上帝控制人的健康的更強意識(Chavez 等人,1997;另見 Boyd 和 Wilcox,2020)。

在西班牙裔美國人中,也往往有一種明顯的信念,即如果他們有足夠的信心,上帝就會賜予他們良好的健康(Schieman & Jung,2012)。這種想法強調了一種基於信仰的健康預防和健康形式,這是美國拉丁裔新教徒數量不斷增長的推動力,其中三分之二的人自我認同為五旬節派或靈恩派(Espinosa ,2011)。因此,根據先前的研究,我們假設:

假設2a

相對於白人而言,非裔美國人對虔誠上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的聯繫將會被放大。

假設2b

相對於白人,拉丁裔美國人對虔誠上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的聯繫將會被放大。

性別

關於性別和 COVID-19 疫苗猶豫的現有證據好壞參半,一些研究發現女性對 COVID-19 疫苗更加猶豫(Mohan 等人,2021 年;Piltch-Loeb 等人,2021 年;Sallam,2021 年)一些人比男性更不猶豫(Khubchandani 等人,2021;Olagoke 等人,2021;Viswanath 等人,2021)。女性對疫苗的猶豫往往是由於對懷孕和母乳喂養情況下疫苗接種安全性的擔憂(Mohan 等人,2021),但值得注意的是,女性往往比男性更有信心和支持科學(埃文斯,2013;埃文斯和馮,2013)。

性別可能會以一種獨特的方式與對上帝的信仰相交叉,儘管我們並不期望這種改變效果像種族(如上所述)或社會階層(如下所述)那樣強大。女性往往更相信神的控制和上帝參與日常事務(Schieman et al., 2010)。與男性相比,女性也往往對上帝持有更有利的看法,並且更有可能想像出積極和充滿愛的上帝形象(Bonhag & Upenieks,2021;Jung,2020)。此外,相對於男性,女性可能擁有更強的健康控制上帝軌跡(Boyd & Wilcox,2020)。因此,我們可能期望性別也會加強對上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗猶豫之間的連結。

假設3

相對於男性,女性對虔誠上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的聯繫將會更大。

社會階層(教育)

大多數研究表明,受教育程度較高的人比受教育程度較低的人更支持科學。這通常被解釋為對科學熟悉的結果,而不是階級地位的結果(Evans,2011;Evans & Hargittai,2020;Gauchat,2012)。註腳3研究發現,教育程度較低與接種 COVID-19 疫苗的可能性較低有關(Piltch-Loeb 等人, 2021 年)。

社會分層與宗教信仰之間的關聯長期以來一直是社會學研究的興趣(Marx,1844 /1978;Schieman,2010;Schieman & Jung,2012;Upenieks & Schieman,2021)。這些發現與剝奪補償觀點一致,該觀點認為,更容易受到財務和物質威脅的人更有可能求助於宗教來解釋和應對當前的情況。現有證據表明,社會經濟地位較低的人更有可能相信有一位積極參與、積極回應和干

預的上帝或其他超自然力量(Draper & Baker,2011;Krause,2005;Schieman,2010)。

然而,另一方面,受過更多教育的人擁有自己所需的東西並感受到自己實現目標的個人效能感,因此不太可能支持對上帝的信仰(Schieman,2010)。隨著教育成就的不斷提高,個人獲得了更多的科學知識,並形成了批判性和機械性的世界觀(Van Tubergen&Sindradottir,2011),在此過程中磨練批判性思維技能,這可能會導致他們在日常生活中減少對宗教解釋的依賴。由於它與健康控制特別相關,受教育程度較低的人可能對健康相關的控制感較弱,因為他們獲得的影響其健康結果的資源較少。這些人可能會被宗教世界觀所吸引,例如將對自己健康的控制權交給神靈,從而給予他們其他形式的控制權(Hayward et al., 2017)。因此,對於受教育程度較低的人來說,對於是否接種 COVID-19 疫苗已經猶豫不決,相信上帝掌控著他們的生活可能會進一步鞏固這一立場,並導致高度不信任:

假設4

對於受教育程度較低的人來說,相對於受過良好教育的人來說,對上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的聯繫將會被放大。

數據和方法

這項研究的資料來自美國公共調查的價值觀和信念(貝勒宗教調查,第6波)。這項研究基於 2021 年 1 月 27 日至 3 月 21 日進行的郵件和網路調查,隨機抽取了居住在所有 50 個州和哥倫比亞特區的 1,248 名 18 歲及以上成年人。蓋洛普使用基於地址的樣本 (ABS) 框架隨機選擇參與的個人。受訪者有機會透過網路或紙本形式回應調查。調查以英語和西班牙語進行。該調查的最終回覆率為 11.3% (AAPOR1) 值得一提的是,該調查是在 COVID-19 大流行期間進行的。許多地區都經歷了與疫情相關的嚴重郵政延誤。這可能會對回覆率產生影響,蓋洛普確實發現在疫情期間進行的其他郵件調查的回覆率顯著下降。

對樣本進行加權,以糾正不平等的選擇機率和無回應。人口加權目標是根據 2020 年美國社區調查 18 歲及以上人口的數據。這些數據經過加權,以匹配國家人口統計的年齡、教育程度、性別、種族、民族和人口普查地區。

由於我們的分析集中在對上帝的信仰,我們注意到,構成該量表的項目僅詢問自稱相信上帝的 BRS 受訪者 ( N = 920)。在那些有資格回答與上帝相關的問題的受訪者中,877 名受訪者在使用清單刪除來解決缺失資料後提供了所有研究變數的有效資料(因為所有符合條件的案例中只有不到5 % 存在缺失資料)。

因變數:對 COVID-19 疫苗的不信任

作為 COVID-19 疫苗(不)信任的衡量標準,受訪者被要求評估他們對以下問題的同意程度:“不應信任 COVID-19 疫苗。”回應根據以下方案進行編碼:1 =“強烈不同意”,2 =“不同意”,3 =“既不同意也不不同意”,4 =“同意/強烈同意”(後兩個類別組合起來以獲得足夠的單元格大小)。

焦點自變數

對訂婚上帝的信仰是透過總結對以下六個問題的答案來衡量的(Froese & Bader,2010)。前四項如下,具有相同的編碼方案:(1)“上帝直接參與世界事務”,(2)“上帝關心我個人的福祉”,(3)“上帝直接參與”在我的事務中”(4 )上帝關心世界的福祉,“(5)上帝對我來說似乎是客觀的(反向編碼),以及(6)響應被編碼,因此其中1 =“強烈不同意”, 2 =“不同意” ,3 =“同意”,4 =“非常同意”。對受訪者來說,參與上帝量表的後兩項衡量了以下項目對上帝的描述程度:「永遠存在」和「遙遠」(反向編碼)。根據以下四個編碼方案對答案進行分類:1 =“一點也不”,2 =“不太好”,3 =“有點好”,4 =“很好”。 (克朗巴赫α = 0.85)。求和後,這個變項的範圍是 6-24,分數越高表示對上帝的信仰越強。

種族:在 BRS-6 中,種族被編碼為四類變量,其中 1 = 白人 [參考類別],2 = 黑人,非西班牙裔,3 = 西班牙裔,4 = 其他種族。

性別:女性編碼為 = 1,男性 = 0。

教育程度:教育程度被編碼為二元變量,以區分有和沒有大學學位的受訪者,其中 1 = 大學學位或更高,0 = 低於大學學位。

協變數

對幾個協變量進行了調整,這些協變量也可能與對上帝的信仰和對 COVID-19 疫苗的信任具有很強的相關性。首先,我們調整政黨認同(1 = 強共和黨,2 = 溫和共和黨,3 = 傾向共和黨,4 = 獨立,5 = 傾向民主黨,6 = 溫和民主黨,7 = 強民主黨)。 「堅強的共和黨」是我們所有分析中的參考類別。過去的研究發現,政治保守派和那些認同共和黨的人對科學更加懷疑(Gauchat,2012)。政治上保守的美國人,無論是意識形態還是黨派關係,往往對疫苗抱持更大的懷疑並推遲接種(McCoy,2020)

我們還對家庭收入的衡量標準進行了調整,以確保教育與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的任何關聯不會與這一額外的社會經濟地位衡量標準混為一談。收入根據以下名稱被編碼為七類變數:1 = $10,000 或更少[參考類別],2 = $10,001-$20,000,3 = $20,001-$35,000,4 = “35,001-$50,000,5 =”50,001-$ =“100,001–150,000”,7 =“150,000 或更多”。我們也根據年齡(歲)和婚姻狀況進行調整(已婚者編碼為 1,其他所有 = 0)。

有兩項措施可以控制個人的宗教信仰和宗教信仰。首先,我們將過去一年參加宗教活動的頻率進行調整。參與宗教活動的編碼如下:1 =“從不參加”[參考類別],2 =“每年少於一次”,3 =“每年一次或兩次”,4 =“一年幾次”,5 =“每月一次或以上”,6 =“每週一次或以上。我們也根據 RELTRAD 方案的修改版本提供了一個指示受訪者宗教信仰的變數(Steensland 等人,2000 年;參見 Lehman 和 Sherkat,2018 年),註腳4以主流新教為參考類別,並與福音派新教、天主教、猶太教、其他和無派別進行對比。

從邏輯上講,人們對疫苗的態度也可能受到個人或親密家庭成員感染 COVID-19 的經歷的影響(Piltch-Loeb 等,2021)。因此,我們對受訪者在過去一年中是否感染過 COVID(1 = 是,0 = 否)以及他們是否有家人或朋友死於 COVID-19(1 = 是,0 = 否)進行了調整。

分析還包括對受訪者所居住國家地區的調整,因為這可能會影響政治和文化規範,以及與 COVID-19 相關的封鎖或限制的程度。東北地區作為我們的參考類別,並與美國南部、中西部和西部地區進行比較。

分析計劃

由於對 COVID-19 疫苗的不信任是一個有序的分類變量,因此使用序數邏輯回歸模型來檢驗我們的假設。輔助分析表明,比例優勢假設沒有被違反(Stata 15 中的非顯著性布蘭特檢定證明了這一點),因此我們可以繼續使用該模型。我們的結果表中顯示了優勢比和 95% 信賴區間。模型 1 測試了對上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的基線關聯。然後模型 2-4 依序測試對上帝的信仰分別與種族、性別和教育之間的互動項。在某些情況下,我們使用從利潤率命令得出的估計,提出了同意/強烈同意 COVID-19 疫苗在利益群體中不可信的預測機率。我們也提供了 McFadden Pseudo R 2值來指示模型中的協變數所解釋的結果變數中的變異數比例。

結果

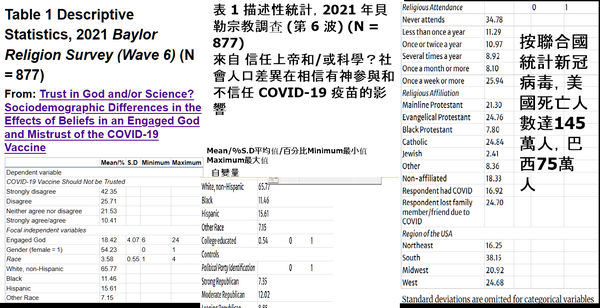

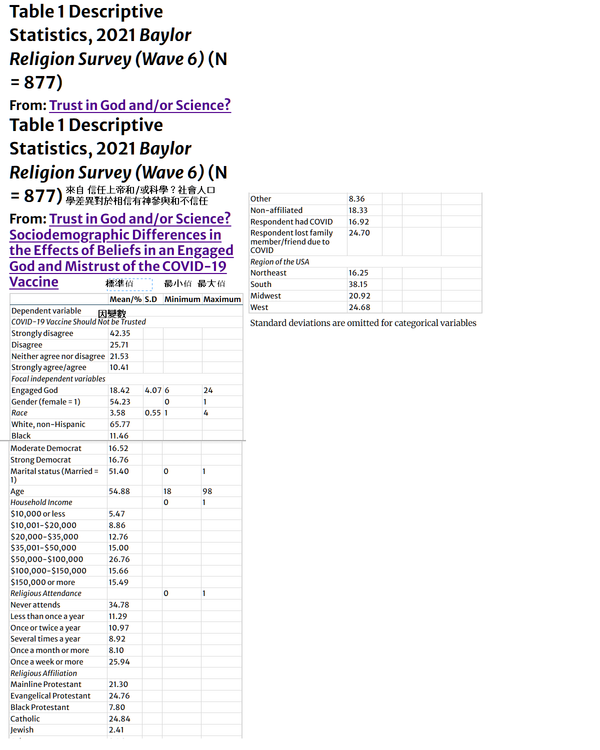

表1列出了所有研究變項的描述性統計。對 COVID-19 疫苗的信任模式類別是強烈反對該疫苗不可信 (42.35%)。約四分之一的受訪者不同意該疫苗不可信,21.53%的受訪者既不同意也不同意該疫苗可信。略高於 10% 的樣本同意或非常同意該疫苗不可信。

表 1 描述性統計,2021 年貝勒宗教調查(第 6 波)(N = 877)

全尺寸表https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-021-01466-5/tables/1

此外,樣本報告了對上帝的強烈信仰,24 分制的平均值為 18.42,但存在一定的變異性(標準差 = 4.07)。至於感興趣的社會人口特徵,54.23%的樣本是女性,11.46%的樣本是黑人,15.61%是西班牙裔。此外,54% 的 BRS-6 樣本擁有大學或以上學位。

多變量分析

表2顯示了旨在檢驗我們的研究假設的一系列四個模型的結果。表2的模型 1顯示了對敬業上帝的信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的基線關聯(扣除所有研究協變量)。我們發現證據表明,對上帝的信仰與對疫苗的不信任幾率更大有關(OR = 1.05,p < 0.05)。對平均邊際效應的分析表明,那些對上帝有強烈信仰的人(比平均值高一個標準差)有 5% 的機會陷入對疫苗不信任的「強烈同意/同意」類別 (13%)相比之下,那些對上帝有較低信仰的人(低於平均值一個標準差)(8%)和對上帝有平均信仰的人(10%)。這結果支持假設1,該假設提出,對上帝的更強烈的信仰與對疫苗更大的不信任有關。

表 2 2021 年貝勒宗教調查(第 6 波)對訂婚神靈的信念、社會人口統計學和對 COVID-19 疫苗的不信任

全尺寸桌子

在模型 1 中也值得注意的是,在我們研究的重點社會人口變數中,只有大學教育與對疫苗的信任有顯著相關,符合預期的方向。事實上,那些至少受過大學教育的人不太可能不信任疫苗(OR = 0.46,p < 0.001)。種族和性別都與對疫苗的不信任無關,前一個結果似乎與先前的研究不一致(Mohan 等人,2021 年;Piltch-Loeb 等人,2021 年),儘管我們注意到我們正在預測(錯誤) )信任疫苗,而不是接種疫苗的意圖或當前的疫苗接種情況。然而,這些無效結果並不排除種族、性別或教育程度可能與對上帝的信仰相結合,從而產生對 COVID-19 疫苗的不同信任機率的可能性。我們注意到,年齡與不信任疫苗的可能性較低相關(OR = 0.98,p < 0.001),家庭收入和政黨認同程度依次較高,其中民主黨人相對於共和黨人不太可能不信任疫苗。沒有一致的宗教參與模式導致不信任疫苗的可能性不同。至於宗教信仰,天主教徒似乎不信任疫苗的可能性較低(OR = 0.41,p < 0.05),然而,福音派新教徒不比主流新教徒更可能不信任疫苗(這一結果仍然不顯著)即使從輔助模型中排除了政黨認同,考慮到福音派新教徒傾向於認同共和黨)。美國的居住地區也與疫苗不信任無關。

模型 1 的另一個有趣發現是,過去一年中自己感染過 COVID-19 或因該病毒失去親密家庭成員/朋友的受訪者更有可能不信任疫苗(OR = 2.12,p < 0.01) ,OR = 1.80,p < 0.05)。儘管這項發現似乎與預期相反,但 Piltsch-Loeb 及其同事 (2021) 在預測 COVID-19 疫苗猶豫的分析中發現了類似的結果。

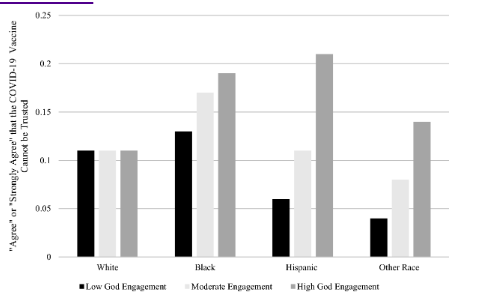

在建立這些基線關聯後,表 2 的模型2-4可用作假設2、3、4的檢定。在模型 2 中,我們測試了種族*信仰對上帝的乘數效應。我們在那裡觀察到一個重要的互動項,即對敬業上帝的信仰與西班牙裔人的信仰之間的關係(OR = 1.24,p < 0.01)。為了可視化這種關聯,圖 1顯示了在對上帝參與的三個信仰層面上強烈同意/同意 COVID-19 疫苗不可信的預測機率:比樣本平均值低一個標準差(「上帝參與度低」) ,在樣本平均值(「中等參與度」)處,以及在樣本平均值之上一個標準差(「高神參與度」),將所有其他協變數保持在各自的平均值。

圖1

上帝對 COVID-19 疫苗的參與和信任:種族的調節作用估計源自表 2 的模型2。所有其他協變數均以其各自的方式保存

全尺寸影像

如圖 1的第三組長條圖所示,對上帝參與信念高度信仰的西班牙裔人對疫苗的不信任發生了21% 的變化,相比之下,在上帝參與信念平均水平下,這一比例僅11%,在對上帝參與信念程度較低的情況下,不信任疫苗的比例僅為6%。因此,對上帝的信仰較低和較高的西班牙裔美國人不信任疫苗的機率存在 15% 的差異。從圖1中也可以清楚看出 ,非裔美國受訪者或「其他種族」受訪者並未出現類似的模式,我們將在討論部分返回這項發現。因此,我們只看到對假設 2b 的支持:對我們樣本中的西班牙裔美國人來說,信仰上帝與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的關係更為明顯。

表2的模型 3作為假設 3 的檢驗,假設性別可能決定對上帝的信仰與對疫苗的不信任之間的關係。然而,性別和對上帝的信仰之間的零交互項(OR = 1.04,p > 0.05)並不能為此假設提供支持。

最後,表2的模型 4測試了大學教育與對上帝的信仰之間的統計交互作用。此交互項被發現具有統計顯著性(OR = 0.93,p < 0.05)。圖 2顯示了以與圖1相同的方式強烈同意/同意疫苗在上帝承諾的信仰層面上可以被信任的預測機率 。如圖 2所示,在擁有大學學位的受訪者中,對上帝參與的信仰幾乎沒有改變他們強烈同意/同意疫苗可以信任的預測機率,因為不同程度的上帝參與信仰的受訪者報告了8 %屬於這一類的機會。對於那些沒有受過大學教育的人來說,情況有很大不同,因為那些對上帝參與有高度信仰的人有17% 的機會報告疫苗不信任,而對上帝參與有中等信仰水平的人只有14%的人報告疫苗不信任,而對上帝參與的信仰程度一般的人只有10% 的人報告疫苗不信任。因此,我們發現了對假設4 的支持:對於受教育程度較低的人來說,信仰上帝與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的關係更強。

圖2

上帝對 COVID-19 疫苗的參與與信任:教育的調節效果估計值源自表2的模型 4 。所有其他協變數均以其各自的方式保存

2021 年貝勒宗教調查衡量的是人們對 COVID-19 疫苗的信任態度,而不是目前的疫苗使用情況。輔助分析使用了 2021 年犯罪、健康和政治調查 (CHAPS) 的數據,這使我們能夠利用與上帝參與人類生活、對神聖控制的信仰相關的類似(儘管不同)變量來考慮疫苗的接種情況。 CHAPS 是根據美國 1,771 名 18 歲及以上社區居民的全國機率樣本。受訪者是從國家民意研究中心 (NORC) 的 AmeriSpeak© 小組中抽取的,該小組代表了來自所有 50 個州和哥倫比亞特區的家庭。在刪除分析中包含的變數缺失的案例後,我們留下了 1,708 個案例的最終分析樣本。

作為衡量COVID-19 疫苗接種情況的一項指標,受訪者被問到:“您接種了冠狀病毒疫苗嗎?”回答選項為 1 =“是”,2 =“否,但我計劃接種疫苗”,3 =“否,我不打算接種疫苗”,4 =“否,我尚未決定是否接種疫苗”來接種疫苗。我們將回答類別1 和2 結合起來,以表示對COVID-19 疫苗接種“是”,因為我們將嘗試接種疫苗視為一個假設,即如果一個人符合資格,他們最終會接種疫苗,並且回答3 和4 來創建疫苗攝取的二元變數。根據此編碼方案,70.98% 的樣本已經接種或計劃接種疫苗 (1),而沒有計劃或尚未決定接種疫苗的人為 29.02% (0)。

儘管在CHAPS 中不存在對上帝參與的信仰,但概念上的鄰居,即對神聖控制的信仰卻是存在的。設計了三個調查項目來衡量對神聖控制的看法(Schieman 等人,2005 年,2006 年)。受訪者被要求回答以下提示:(1)“上帝已經決定了我的生活”,(2)“我決定不依賴上帝的幫助”(反向編碼)和(3)“ “我依靠上帝的幫助和指導。回答選項從 1 = 強烈不同意到 5 = “強烈同意”。將這三個題項平均,形成一個量表,分數越高表示對神聖控制的信念越強(Cronbachs alpha = 0.87)。受訪者的平均神聖控制得分為 3.15 (SD = 0.62)。

附錄提供了二元邏輯回歸模型的結果,顯示了神聖控制信仰之間的關聯,調整了幾個標準人口特徵(年齡、婚姻狀況、收入、教育、就業、政黨認同、國家地區)和宗教信仰(宗教信仰、出席率、宗教重要性)。神聖控制信念與已接種或計劃接種 COVID-19 疫苗的可能性降低有關(OR = 0.68,p < 0.001)。神聖控制信念高於平均值1 個標準差的受訪者只有66% 的機會接種或計劃接種疫苗,而神聖控制信念較低(低於平均值1 個標準差)的受訪者則有78%的機會接種或計劃接種疫苗。因此,這些分析表明,將生命中的一些因果影響歸因於上帝與更大的疫苗不信任(主要結果)以及較低的疫苗接種率(補充分析)有關。

目前研究的主要目標是評估一種形式的宗教信仰(信仰一位在人類生活和世俗事務中發揮因果作用的上帝)是否與對 COVID-19 疫苗的更大不信任有關,以及這種關聯是否進一步取決於社會人口特徵。這項研究目標與最近關於宗教和健康的文獻完全吻合,這些文獻表明宗教信仰和參與對健康的正面和負面影響是分叉的。一方面,大量研究表明,宗教信仰對於應對逆境具有有利影響,包括與當前大流行相關的壓力(Counted et al., 2020),因此應該促進健康(參見 Koenig et al., 2020)。;Page 等人,2020 年進行評論)。然而,另一方面,宗教信仰已被證明與對科學的懷疑以及缺乏分析思維和解決問題的能力有關(Evans,2013;Gervais&Norenzayan,2012),而這些能力對於合理應對問題至關重要。透過COVID-19 疫苗保護自己和他人。相信有影響力的上帝被視為生死的最終保護者和仲裁者,可能會使個人不太願意透過接種 COVID-19 疫苗來採取代理行動。

我們研究的第一個重要發現是,對上帝的信仰確實與對 COVID-19 疫苗的更大不信任有關。這一結果與最近的研究一致,該研究表明,廣義上的宗教信仰與對 COVID-19 相關科學研究的信心和較低的 COVID-19 疫苗接種意願呈負相關(Olagoke 等人,2021 年; Plohl 和Musil,2021 年)。我們認為,對科學研究和疫苗意圖的信任與對疫苗的不信任之間存在著重要差異。儘管可能存在相同的基本過程(例如,較高程度的宗教信仰預示著科學上的不信任),但對疫苗的不信任的引入是對這項工作的重要貢獻。對疫苗的不信任不僅可能表明對疫苗接種的猶豫或抵制,而且還表明對科學的根本不信任,這可能會延伸到圍繞冠狀病毒流行病學的所有科學證據。因此,我們懷疑對疫苗的不信任將反映人們對大流行和緩解努力的更普遍態度,並衡量一個人對特定健康行為的信任程度。

雖然我們沒有貝勒宗教調查第六波中可用的措施來測試對訂婚上帝的信仰是否與外部健康控制點相關,但我們懷疑這就是為什麼那些相信訂婚上帝的人報告的過程更大的不信任。先前的研究發現這是宗教信仰和疫苗接種意願之間的重要中介途徑(Olagoke et al., 2021)。一般來說,「精神上的投降」(將一個人的生命交給上帝)的過程可能是建設性的,因為它可以幫助個人面對他們所面臨的挑戰並成功地履行他們生活中的責任。因此,得出「外化健康信念都有害」的結論過於簡單化了。然而,對上帝的信念可能會促使人們不信任疫苗,並降低人們對健康的內部控制感,這可能會抑制自己接種 COVID-19 疫苗。對上帝的堅定信仰可能會導致宗教信徒相信上帝比病毒「更大」(Sinding-Bentzen,2019),並且他的保護比人類開發的任何科學創造都更加強大和有效。換句話說,透過將一個人的健康責任轉移給一個強大的、參與其中的神靈,信徒可能會減輕自己做出與健康相關的決定的一些負擔。

對上帝的信念與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的這種主要聯繫還存在兩個重要的社會人口意外事件。首先,這種關聯在西班牙裔美國人中得到了放大,因為那些對上帝有強烈信仰的人比那些對上帝有較弱信仰的人不信任疫苗的可能性高出近 20%。儘管與非裔美國人相比,西班牙裔美國人對了解宗教和健康的關注要少得多,但我們觀察到的這些發現可能有幾個原因。首先,西班牙裔比美國任何其他種族群體更傾向於堅信,如果他們表現出足夠的信心,上帝就會找到一種方法來幫助他們(Schieman & Jung,2012)。除了他們傾向於擁有外部健康控制點(Chavez 等,1997)之外,對上帝在日常生活中的因果影響的強烈信念可能會加劇對疫苗的不信任,特別是當與西班牙裔是最重要的事實相結合時由於語言障礙,他們最不可能擁有醫療保險並在醫療系統中處於邊緣地位。其次,在更技術的層面上,我們的分析樣本由超過15% 的西班牙裔組成,因此與非裔美國人(僅占我們分析樣本的11%)相比,我們有足夠的統計能力來檢測這些調節模式。

目前研究的一個重要的無效發現是,對上帝的信仰並不能預測非裔美國人不信任疫苗的不同機率。考慮到黑人傾向於不信任醫療系統(Allen & de Jesus 等,2012;Galbraith 等,2016;)和疫苗(Webb 等,2018;Whitehead & Perry,2020) ,這有點令人驚訝。同儕更多,並且他們更有可能相信一位全能的上帝(Lincoln & Mamiya,1990)。值得注意的是,我們在主效應模型中沒有觀察到黑人與 COVID-19 疫苗不信任有關;我們推測這是因為我們的分析樣本中近 50% 的黑人受過大學教育,而西班牙裔的比例不到 30%。正如我們所看到的,教育與所有模型中對疫苗的不信任程度降低密切相關。因此,教育的影響可能會超越種族和對上帝的信仰的影響。然而,鑑於這是第一個評估特定宗教信仰如何影響對 COVID-19 疫苗的不信任的研究,因此在得出明確結論之前還需要進行更多研究。

我們還沒有發現任何證據表明,如果女性信仰虔誠的上帝,她們更有可能不信任 COVID-19 疫苗。這並不完全令人驚訝,因為關於性別對疫苗意圖和接種的影響的證據多種多樣(Piltch-Loeb et al., 2021),而且關於性別和上帝對日常生活因果影響的信仰的現有證據有限(Schieman, 2010) .然而,我們確實記錄了第二個社會人口意外事件,即對上帝的信仰與那些未受過大學教育的人對疫苗的更大不信任有關。這一結果與剝奪補償理論的原則一致,該理論認為,社會經濟地位資源較少的個體往往表現出對神聖參與和參與的更大信念,並擁有外部控制點(Drapeer&Baker,2011)。受教育程度較低的人也往往對科學表現出更大的不信任,這可能是因為對科學程序缺乏熟悉(Evans,2011)。總而言之,缺乏對科學的信仰,再加上對掌控日常生活和健康的上帝的信仰,似乎導致了大學以下學歷的美國人對 COVID-19 疫苗的高度不信任。對於受教育程度較低的人來說,將自己是否感染冠狀病毒以及可能症狀的嚴重程度的控制權交給上帝可能是一種有吸引力的策略,因為他們已經對接種疫苗表現出猶豫不決。

另一方面,高等教育往往與批判性的、科學的世界觀連結在一起,而這種世界觀可能與宗教教義和信仰相矛盾(Schwadel,2011)。受過良好教育的人也往往有更高的個人控制感,將健康等結果歸因於內部來源和自己的努力,而不是上帝等外部來源(Schieman&Plickert,2008)。從這個角度來看,教育可能會削弱日常生活中神聖影響力的觀念(尤其是在冠狀病毒方面),因為它提倡以批判性思維和個人能動性為中心的世界觀。因此,有了 COVID-19 疫苗安全性和有效性的統計證據,受過高等教育的人無論相信上帝在日常生活中的參與程度如何,都會選擇接種疫苗。

總而言之,這項研究的結果(以及由此產生的影響)表明,宗教信仰可能與健康有著複雜而多方面的關係。我們認識到,僅評估宗教信仰的一個面向無法充分檢驗宗教信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的關係。然而,我們選擇專注於對上帝的信仰,為未來的研究提供一個起點。我們認為,也許比任何其他宗教認知或信仰更重要的是,對上帝的信仰可能會促進對科學的不信任,減少從事積極健康行為(例如疫苗接種)的動力,並允許信徒通過將一個人的生活掌握在一位充滿愛心、參與其中的神靈手中。儘管現在斷言相信上帝對健康和醫療保健管理毫無疑問有害還為時過早,但很明顯,儘管美國已廣泛提供多種疫苗,但它們可能預示著自己接種冠狀病毒疫苗的可能性較低。

應牢記目前研究的一些限制。首先,使用橫斷面資料無法確定因果關係,需要仔細解釋結果。那些不信任科學和疫苗的人可能更容易加入宗教團體,這可能會證實他們的反科學偏見。此外,COVID-19 大流行的持續性意味著應努力在多個時間點收集數據,以評估對上帝的信仰或其他形式的宗教信仰如何影響對疫苗的不信任。鑑於 BRS 數據是在 2021 年 1 月至 3 月期間收集的,這一點尤其重要,當時有關疫苗功效的信息較少,而且疫苗並未廣泛提供給所有美國人,無論年齡或既往健康狀況如何。隨著時間的推移,隨著個人對新資訊的看法發生轉變,或隨著美國某些地區出現更多的病毒爆發,對疫苗的不信任可能會改變。

其次,這項研究也依賴自我報告的對 COVID-19 疫苗的不信任措施。此類措施總是容易受到自我呈現偏差的影響。然而,我們懷疑這方面的任何偏見都會導致我們的結果本質上保守,因為鑑於政府和衛生官員普遍鼓勵接種疫苗,受訪者更有可能「不同意」疫苗不可信。

第三,我們無法解釋可能與疫苗信任(錯誤)相關的其他變數。與疫苗不信任相關的其他常見研究因素包括未接種流感疫苗的病史、感染 COVID-19 或出現嚴重健康併發症的自我感知風險較低,以及考慮到潛在的健康狀況而擔心疫苗的安全性(例如,有血栓的傾向)。我們也注意到,BRS-6 僅包括 18 歲以上的受訪者。如果他們的父母對疫苗持負面態度,那麼如果疫苗被授權用於 12 歲以下的兒童,這可能會阻止他們接種疫苗。

我們的研究提供了在所有成年人都有資格接種疫苗之前美國對疫苗接種的態度的概況。關注對疫苗不信任的人群概況,以及對上帝參與的信念如何影響,可以幫助公共衛生官員潛在地制定增加疫苗接種率的新策略。然而,這種努力不應僅來自世俗世界,也應來自宗教界內部,與宗教教義和世界觀結合。一個有利可圖的策略可能是讓宗教領袖教育他們的成員,讓他們知道他們需要對自己的健康負責,即使他們將自己的生活的大部分控制權交給了上帝。例如,借鑒聖經主題,例如個人與上帝合作解決問題而不是放棄完全控制(Krause,2005),可以為從外部健康控制轉變為內部健康控制並採取措施提供基於信仰的理由保護自己免受病毒感染,特別是少數族裔和教育程度較低的人。因此,宗教領袖可能會充分利用其正式或非正式平台來傳達有關充分接種 COVID-19 疫苗的重要性的訊息。

儘管有強有力的證據表明,至少在美國人口中,宗教參與通常對個人健康結果產生積極影響,但也有越來越多的文獻探討了這種影響可以逆轉的情況和特定群體(Ellison & Lee,2010) .因此,在我們能夠充分利用宗教信仰和參與促進健康的趨勢之前,有必要詳細闡述宗教和健康的「陰暗面」。在美國,對 COVID-19 疫苗的不信任仍然是一個相當普遍的問題,西班牙裔美國人和那些受過大學教育以下的人如果也相信有一位虔誠的上帝,就特別容易受到疫苗不信任的影響。正如我們所表明的,了解宗教信仰以及社會人口特徵對 COVID-19 疫苗態度的重要性,是確定可能阻礙疫苗接種並最終延遲實現群體免疫的因素的關鍵一步。

CHAPS 中不存在對上帝參與的信仰,但概念上的鄰居,即對神聖控制的信仰卻是存在的。設計了三個調查項目來衡量對神聖控制的看法(Schieman 等人,2005 年,2006 年)。受訪者被要求回答以下提示:(1)“上帝已經決定了我的生活”,(2)“我決定不依賴上帝的幫助”(反向編碼)和(3)“ “我依靠上帝的幫助和指導。回答選項從 1 = 強烈不同意到 5 = “強烈同意”。將這三個題項平均,形成一個量表,分數越高表示對神聖控制的信念越強(Cronbachs alpha = 0.87)。受訪者的平均神聖控制得分為 3.15 (SD = 0.62)。

附錄提供了二元邏輯回歸模型的結果,顯示了神聖控制信仰之間的關聯,調整了幾個標準人口特徵(年齡、婚姻狀況、收入、教育、就業、政黨認同、國家地區)和宗教信仰(宗教信仰、出席率、宗教重要性)。神聖控制信念與已接種或計劃接種 COVID-19 疫苗的可能性降低有關(OR = 0.68,p < 0.001)。神聖控制信念高於平均值1 個標準差的受訪者只有66% 的機會接種或計劃接種疫苗,而神聖控制信念較低(低於平均值1 個標準差)的受訪者則有78%的機會接種或計劃接種疫苗。因此,這些分析表明,將生命中的一些因果影響歸因於上帝與更大的疫苗不信任(主要結果)以及較低的疫苗接種率(補充分析)有關。

目前研究的主要目標是評估一種形式的宗教信仰(信仰一位在人類生活和世俗事務中發揮因果作用的上帝)是否與對 COVID-19 疫苗的更大不信任有關,以及這種關聯是否進一步取決於社會人口特徵。這項研究目標與最近關於宗教和健康的文獻完全吻合,這些文獻表明宗教信仰和參與對健康的正面和負面影響是分叉的。一方面,大量研究表明,宗教信仰對於應對逆境具有有利影響,包括與當前大流行相關的壓力(Counted et al., 2020),因此應該促進健康(參見 Koenig et al., 2020)。;Page 等人,2020 年進行評論)。然而,另一方面,宗教信仰已被證明與對科學的懷疑以及缺乏分析思維和解決問題的能力有關(Evans,2013;Gervais&Norenzayan,2012),而這些能力對於合理應對問題至關重要。透過COVID-19 疫苗保護自己和他人。相信有影響力的上帝被視為生死的最終保護者和仲裁者,可能會使個人不太願意透過接種 COVID-19 疫苗來採取代理行動。

我們研究的第一個重要發現是,對上帝的信仰確實與對 COVID-19 疫苗的更大不信任有關。這一結果與最近的研究一致,該研究表明,廣義上的宗教信仰與對 COVID-19 相關科學研究的信心和較低的 COVID-19 疫苗接種意願呈負相關(Olagoke 等人,2021 年; Plohl 和Musil,2021 年)。我們認為,對科學研究和疫苗意圖的信任與對疫苗的不信任之間存在著重要差異。儘管可能存在相同的基本過程(例如,較高程度的宗教信仰預示著科學上的不信任),但對疫苗的不信任的引入是對這項工作的重要貢獻。對疫苗的不信任不僅可能表明對疫苗接種的猶豫或抵制,而且還表明對科學的根本不信任,這可能會延伸到圍繞冠狀病毒流行病學的所有科學證據。因此,我們懷疑對疫苗的不信任將反映人們對大流行和緩解努力的更普遍態度,並衡量一個人對特定健康行為的信任程度。

雖然我們沒有貝勒宗教調查第六波中可用的措施來測試對訂婚上帝的信仰是否與外部健康控制點相關,但我們懷疑這就是為什麼那些相信訂婚上帝的人報告的過程更大的不信任。先前的研究發現這是宗教信仰和疫苗接種意願之間的重要中介途徑(Olagoke et al., 2021)。一般來說,「精神上的投降」(將一個人的生命交給上帝)的過程可能是建設性的,因為它可以幫助個人面對他們所面臨的挑戰並成功地履行他們生活中的責任。因此,得出「外化健康信念都有害」的結論過於簡單化了。然而,對上帝的信念可能會促使人們不信任疫苗,並降低人們對健康的內部控制感,這可能會抑制自己接種 COVID-19 疫苗。對上帝的堅定信仰可能會導致宗教信徒相信上帝比病毒「更大」(Sinding-Bentzen,2019),並且他的保護比人類開發的任何科學創造都更加強大和有效。換句話說,透過將一個人的健康責任轉移給一個強大的、參與其中的神靈,信徒可能會減輕自己做出與健康相關的決定的一些負擔。

對上帝的信念與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的這種主要聯繫還存在兩個重要的社會人口意外事件。首先,這種關聯在西班牙裔美國人中得到了放大,因為那些對上帝有強烈信仰的人比那些對上帝有較弱信仰的人不信任疫苗的可能性高出近 20%。儘管與非裔美國人相比,西班牙裔美國人對了解宗教和健康的關注要少得多,但我們觀察到的這些發現可能有幾個原因。首先,西班牙裔比美國任何其他種族群體更傾向於堅信,如果他們表現出足夠的信心,上帝就會找到一種方法來幫助他們(Schieman & Jung,2012)。除了他們傾向於擁有外部健康控制點(Chavez 等,1997)之外,對上帝在日常生活中的因果影響的強烈信念可能會加劇對疫苗的不信任,特別是當與西班牙裔是最重要的事實相結合時由於語言障礙,他們最不可能擁有醫療保險並在醫療系統中處於邊緣地位。其次,在更技術的層面上,我們的分析樣本由超過15% 的西班牙裔組成,因此與非裔美國人(僅占我們分析樣本的11%)相比,我們有足夠的統計能力來檢測這些調節模式。

目前研究的一個重要的無效發現是,對上帝的信仰並不能預測非裔美國人不信任疫苗的不同機率。考慮到黑人傾向於不信任醫療系統(Allen & de Jesus 等,2012;Galbraith 等,2016;)和疫苗(Webb 等,2018;Whitehead & Perry,2020) ,這有點令人驚訝。同儕更多,並且他們更有可能相信一位全能的上帝(Lincoln & Mamiya,1990)。值得注意的是,我們在主效應模型中沒有觀察到黑人與 COVID-19 疫苗不信任有關;我們推測這是因為我們的分析樣本中近 50% 的黑人受過大學教育,而西班牙裔的比例不到 30%。正如我們所看到的,教育與所有模型中對疫苗的不信任程度降低密切相關。因此,教育的影響可能會超越種族和對上帝的信仰的影響。然而,鑑於這是第一個評估特定宗教信仰如何影響對 COVID-19 疫苗的不信任的研究,因此在得出明確結論之前還需要進行更多研究。

我們還沒有發現任何證據表明,如果女性信仰虔誠的上帝,她們更有可能不信任 COVID-19 疫苗。這並不完全令人驚訝,因為關於性別對疫苗意圖和接種的影響的證據多種多樣(Piltch-Loeb et al., 2021),而且關於性別和上帝對日常生活因果影響的信仰的現有證據有限(Schieman, 2010) .然而,我們確實記錄了第二個社會人口意外事件,即對上帝的信仰與那些未受過大學教育的人對疫苗的更大不信任有關。這一結果與剝奪補償理論的原則一致,該理論認為,社會經濟地位資源較少的個體往往表現出對神聖參與和參與的更大信念,並擁有外部控制點(Drapeer&Baker,2011)。受教育程度較低的人也往往對科學表現出更大的不信任,這可能是因為對科學程序缺乏熟悉(Evans,2011)。總而言之,缺乏對科學的信仰,再加上對掌控日常生活和健康的上帝的信仰,似乎導致了大學以下學歷的美國人對 COVID-19 疫苗的高度不信任。對於受教育程度較低的人來說,將自己是否感染冠狀病毒以及可能症狀的嚴重程度的控制權交給上帝可能是一種有吸引力的策略,因為他們已經對接種疫苗表現出猶豫不決。

另一方面,高等教育往往與批判性的、科學的世界觀連結在一起,而這種世界觀可能與宗教教義和信仰相矛盾(Schwadel,2011)。受過良好教育的人也往往有更高的個人控制感,將健康等結果歸因於內部來源和自己的努力,而不是上帝等外部來源(Schieman&Plickert,2008)。從這個角度來看,教育可能會削弱日常生活中神聖影響力的觀念(尤其是在冠狀病毒方面),因為它提倡以批判性思維和個人能動性為中心的世界觀。因此,有了 COVID-19 疫苗安全性和有效性的統計證據,受過高等教育的人無論相信上帝在日常生活中的參與程度如何,都會選擇接種疫苗。

總而言之,這項研究的結果(以及由此產生的影響)表明,宗教信仰可能與健康有著複雜而多方面的關係。我們認識到,僅評估宗教信仰的一個面向無法充分檢驗宗教信仰與對 COVID-19 疫苗的不信任之間的關係。然而,我們選擇專注於對上帝的信仰,為未來的研究提供一個起點。我們認為,也許比任何其他宗教認知或信仰更重要的是,對上帝的信仰可能會促進對科學的不信任,減少從事積極健康行為(例如疫苗接種)的動力,並允許信徒通過將一個人的生活掌握在一位充滿愛心、參與其中的神靈手中。儘管現在斷言相信上帝對健康和醫療保健管理毫無疑問有害還為時過早,但很明顯,儘管美國已廣泛提供多種疫苗,但它們可能預示著自己接種冠狀病毒疫苗的可能性較低。

應牢記目前研究的一些限制。首先,使用橫斷面資料無法確定因果關係,需要仔細解釋結果。那些不信任科學和疫苗的人可能更容易加入宗教團體,這可能會證實他們的反科學偏見。此外,COVID-19 大流行的持續性意味著應努力在多個時間點收集數據,以評估對上帝的信仰或其他形式的宗教信仰如何影響對疫苗的不信任。鑑於 BRS 數據是在 2021 年 1 月至 3 月期間收集的,這一點尤其重要,當時有關疫苗功效的信息較少,而且疫苗並未廣泛提供給所有美國人,無論年齡或既往健康狀況如何。隨著時間的推移,隨著個人對新資訊的看法發生轉變,或隨著美國某些地區出現更多的病毒爆發,對疫苗的不信任可能會改變。

其次,這項研究也依賴自我報告的對 COVID-19 疫苗的不信任措施。此類措施總是容易受到自我呈現偏差的影響。然而,我們懷疑這方面的任何偏見都會導致我們的結果本質上保守,因為鑑於政府和衛生官員普遍鼓勵接種疫苗,受訪者更有可能「不同意」疫苗不可信。

第三,我們無法解釋可能與疫苗信任(錯誤)相關的其他變數。與疫苗不信任相關的其他常見研究因素包括未接種流感疫苗的病史、感染 COVID-19 或出現嚴重健康併發症的自我感知風險較低,以及考慮到潛在的健康狀況而擔心疫苗的安全性(例如,有血栓的傾向)。我們也注意到,BRS-6 僅包括 18 歲以上的受訪者。如果他們的父母對疫苗持負面態度,那麼如果疫苗被授權用於 12 歲以下的兒童,這可能會阻止他們接種疫苗。

我們的研究提供了在所有成年人都有資格接種疫苗之前美國對疫苗接種的態度的概況。關注對疫苗不信任的人群概況,以及對上帝參與的信念如何影響,可以幫助公共衛生官員潛在地制定增加疫苗接種率的新策略。然而,這種努力不應僅來自世俗世界,也應來自宗教界內部,與宗教教義和世界觀結合。一個有利可圖的策略可能是讓宗教領袖教育他們的成員,讓他們知道他們需要對自己的健康負責,即使他們將自己的生活的大部分控制權交給了上帝。例如,借鑒聖經主題,例如個人與上帝合作解決問題而不是放棄完全控制(Krause,2005),可以為從外部健康控制轉變為內部健康控制並採取措施提供基於信仰的理由保護自己免受病毒感染,特別是少數族裔和教育程度較低的人。因此,宗教領袖可能會充分利用其正式或非正式平台來傳達有關充分接種 COVID-19 疫苗的重要性的訊息。

儘管有強有力的證據表明,至少在美國人口中,宗教參與通常對個人健康結果產生積極影響,但也有越來越多的文獻探討了這種影響可以逆轉的情況和特定群體(Ellison & Lee,2010) .因此,在我們能夠充分利用宗教信仰和參與促進健康的趨勢之前,有必要詳細闡述宗教和健康的「陰暗面」。在美國,對 COVID-19 疫苗的不信任仍然是一個相當普遍的問題,西班牙裔美國人和那些受過大學教育以下的人如果也相信有一位虔誠的上帝,就特別容易受到疫苗不信任的影響。正如我們所表明的,了解宗教信仰以及社會人口特徵對 COVID-19 疫苗態度的重要性,是確定可能阻礙疫苗接種並最終延遲實現群體免疫的因素的關鍵一步。