http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20120531/34267503

一般政府收稅,不外乎三個目的,其一,充實國庫收入;其二,租稅負擔的公平性;其三,為了調整某些行為。稅,帶有「懲罰」,或者「調整價格」的目的;最具有調整色彩的,大概就是「關稅」了,我們看一下右邊那張圖,在去年的國稅裡,關稅的收入,佔6.77%,比重不重,但是它卻扮演調整進出口商品價格、保護本土產業的重要任務,也同時是像WTO這種推動資本主義全球化的組織第一個想要彌平的對象。

那麼,徵收證所稅的目的是什麼?

是要「充實國庫收入」,這沒錯,不過規模有限;要做到「負擔的公平」,薪水收入要繳稅,買賣股票的所得不用繳,這沒有公平可言,這個更對;不過,如果徵收的對象和賺錢的對象,沒有關係呢?

國民黨團版是假的,民進黨版只是來亂的

我們來看看證交稅,它是針對證券交易的這個行為課的稅,每一筆交易照它的成交金額課0.3%;國庫一年從證交稅收到上千億的稅,不能說少;但是從「公平性」來看,股票買賣有賺有賠,一個一年有1千萬交易量的人,可能賺幾百萬、也可能賺幾千塊、或者賠個幾百萬,這些情形,要繳的稅,全部都一樣,如果從所得的公平性來看,這不對;而如果從稅收是一種「行為的調整」這個觀點來看,那更奇怪了,難道我們的政府不鼓勵證券交易這個行為,所以要對它課稅?

顯然不是,課證交稅、不課證所稅,是一件從邏輯上說不通的事情。

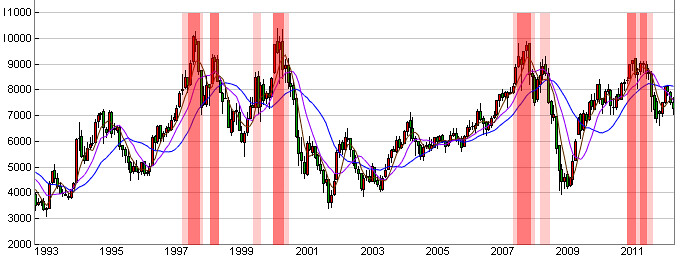

賴士葆那個奇異的邏輯,說「8,500點以上,大家都才會賺錢」,也完全不符合股市的邏輯,指數看得是它的變動,而不是絕對的值,假設一段時間,股市從1萬點暴跌到8千點,那一定是哀鴻遍野,相反地,如果從6千點爆漲到8千點,那賺錢的人就會很多,前者要繳稅,後者卻不用繳稅的道理,實在不知道在哪裡。

過去20年的台股月線圖

淺紅色表示那個月中,股價指數曾經超過 8,500點(即使只有上影線勉強超過,其實沒有站穩的都算),深紅色表示該月曾經超過9,000點,過去20年來,台股指數從沒有超過10,500點。(製圖:孫窮理)

|

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大

字體:小 中 大