外交變化:台美關係最緊密時刻

「過境外交」最大突破:2023年蔡英文在美會見眾議院議長麥卡錫

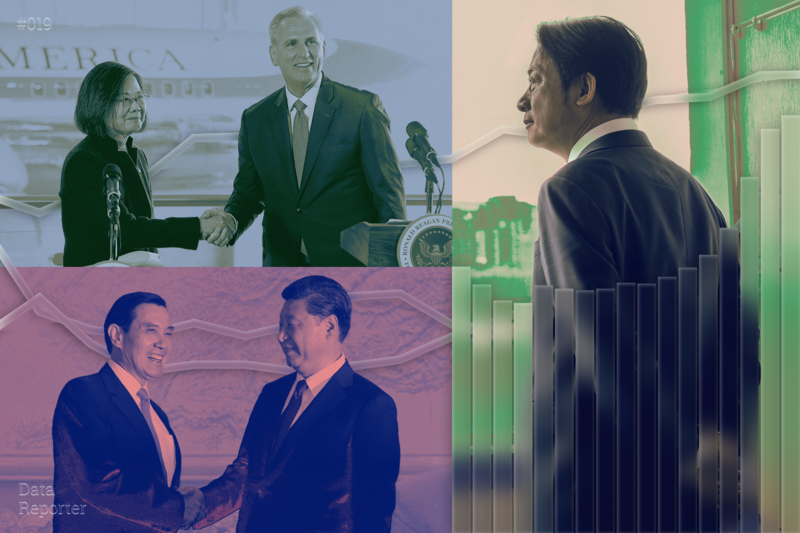

台灣元首任內會出訪我國友邦,其中訪問中南美洲邦交國時,「過境外交」的規格與人員接觸等級,被視為衡量台美關係的溫度計──如與哪些美國政要通電話或見面?過境期間有何行程安排? 回顧馬英九任內12次出訪紀錄中,有19次過境美國,其出訪時多半低調、少有公開行程,避免刺激中國。在美國本土時,馬英九曾與卸任的前總統柯林頓(Bill Clinton)、時任眾議院議長萊恩(Paul Ryan)通話;另外,在薩爾瓦多及巴拿馬總統就職典禮上,曾分別與美國時任國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)及凱瑞(John Kerry)交談。馬政府時期,過境美國時互動的官員、議員人數就有185位。 蔡英文任內13次過境美國,也屢次寫下新紀錄,例如2018年出訪友邦巴拉圭及貝里斯時,蔡英文曾在雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)前發表演說,隨行記者首次能進行現場直播;蔡英文參觀休士頓NASA詹森太空中心(Johnson Space Center),成為首位獲准參訪美國政府機關的台灣元首。 2023年4月蔡英文出訪美國,則被視為歷次台灣過境外交最大突破──在雷根總統圖書館會見時任美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy),成為我國外交史上,第一次現任元首在美國本土與眾議院議長(美國政壇地位第三高人物)見面。 此外,在行程安排上,蔡英文曾在紐約街區光顧台式早餐店、與台裔青年座談,展現生活化、行程自由的一面。 黎寶文觀察,蔡英文過境待遇相對展現更多彈性,這其實也反映美方的默許,背後是建立在兩方的高度信任之上。

馬、蔡任內,哪些美國訪賓來台?

《報導者》以總統府公開新聞稿為依據,盤點2008年5月20日至2024年4月30日,總統會見的美國訪賓,區分為現任國會議員、現任地方官員、現任中央官員、前任中央官員、其他,共五大類;根據可辨識資料,馬政府時期美國訪賓至少有201人次、蔡政府時期則至少有227人次。 註:不同時期總統府新聞稿記錄方式及細緻度存在差異,例如未必完整寫出與會人名,《報導者》因此個別觀察馬、蔡政府訪賓身分比例。 結果顯示,無論是馬政府或蔡政府時代,現任國會議員都是來訪的最大宗。

馬政府時期美國重要訪賓身分包含多位助理部長、副部長等級官員,也有2次國務院助卿來訪;另外,2014年美國時任環保署長麥卡馨(Gina McCarthy)訪台,則寫下馬政府時代美國來台最高現任官員紀錄,是繼2000年柯林頓政府後,14年來首度有美國閣員級官員再訪台。 此外,2011年11月,美國前總統柯林頓曾應商業演講之邀來台,並與馬英九共進晚餐,不過該會面並未記錄在總統府新聞稿中。

蔡政府時期,台美關係進一步升溫。2016年12月2日,蔡英文與甫當選的美國共和黨候任總統川普通話,象徵1979年台美斷交後,雙方關係迎來重大轉折。之後當選下一任總統的民主黨拜登(Joe Biden),也曾於2020年1月時,以候選人身分以Twitter(現為X)祝賀蔡英文連任成功。 觀察蔡政府時期美國來台訪賓,以2022年8月美國眾議院議長裴洛西來台最具代表性——眾議院議長是美國政壇第三號人物,繼任順序僅次副總統。這也是繼1997年金瑞契(Newt Gingrich)後,再有現任美國眾議院議長來台;不過中國對此大為不滿,隨後啟動圍台軍演、發射飛彈,被認為是1996年台海危機的擴大版。 行政官員部分,2020年8月10日美國衛生部長阿札爾(Alex Azar II)來台,成為台美斷交後訪台最高階美國現任行政官員——美國衛生部長在美國總統繼任順序中排第12,1994年及2000年美國曾派運輸部長(繼任順序14)、1998年能源部長(繼任順序15)來台,另外1992年來台的貿易代表、2014年環保署長雖是內閣級官員,但不具繼任資格。 阿札爾與蔡英文談話中,提及疫情、世界衛生大會(WHA)等議題,並悼念前總統李登輝;中國軍機此時穿越海峽中線,警告意味濃厚。 2020年9月,美國國務院主管經濟成長能源與環境的次卿柯拉克(Keith Krach)訪台,寫下41年來美國國務院現任官員訪台最高層級紀錄。 此外,蔡政府任內,2016年美國前副總統奎爾(Dan Quayle)、2017年美國前副總統錢尼(Richard Cheney)都曾經來台;2019年4月美國前眾議院議長萊恩(Paul Ryan)曾訪台;被稱為「最友台國務卿」的蓬佩奧(Mike Pompeo),也在卸任後的2022年3月訪台,蔡英文更頒授「特種大綬景星勳章」。

美國通過多項友台法案

《報導者》盤點馬、蔡任內美國正式通過的友台法案,從2008年5月至2024年4月,共有37案獲美國眾議院、參議院通過,最終由總統簽署生效。 這些法案中,許多是各年度《綜合撥款法》提供如美國在台協會(AIT)預算,以執行《台灣關係法》;或者是在《國防授權法》中,建議對台灣安全強化保障與交流。 上述範圍外,馬政府任內,美國生效友台法案包括:

蔡英文政府任內,美國友台法案持續增加,例如:

黎寶文分析,在美國要單獨通過一個法案的困難度非常高,這幾年與台灣相關的措施,許多都會直接包在《國防授權法》當中,因為能更快速地被處理,這也可能是美國國會未來採取的方式,「它的重要性不會小於真的通過一個法案,因為這樣最方便;它用這個更隱晦但是很有效率的方式來做,它想傳達的是我對台灣的幫助,跟我對於台灣的立場是實質的、不是象徵的。」

標題含「Taiwan」法案,近年提案數量明顯增加

事實上,美國國會還有更多牽涉台灣、但進度位於「提案」階段的法案。 《報導者》自美國國會網站統計法案標題含「Taiwan」的提案,可發現2016年後數量顯著上升。 部分提案也引發高度關注。蔡榮祥分析,例如2022年參議院曾提出的《台灣政策法》,具體提到4年提供台灣45億美元的安全援助,也認為台灣是主要的「非北約盟國」,在在提升台灣的地位。 蔡榮祥補充,今年(2024)5月最新的《泛太平洋夥伴投資武器促進國家安全法案》(Transpacific Allies Investing in Weapons to Advance National Security Act)相當引人注目,該法案的縮寫正是TAIWAN,內容具體建議國防部長促進台灣與美國軍事國防工業的基礎合作,強化國防安全供應鏈。 「這個法案會不會在這個會期就通過,我覺得可能有一些變數,不過你從法案內容可以看出來,都講得很具體、都是要來幫助台灣,」蔡榮祥觀察,種種跡象顯示多數美國國會議員非常支持台灣,也呈現對抗中國的態勢。

2024年我國僅剩12邦交國,但參與國際組織數也創新高

回顧2008年以後外交統計數據,馬政府時期我國邦交國從23國下降至22國,僅在2013年與甘比亞斷交;蔡政府時期,共10國與我國斷交:

- 2016年:聖多美普林西比

- 2017年:巴拿馬

- 2018年:多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多

- 2019年:索羅門群島、吉里巴斯

- 2021年:尼加拉瓜

- 2023年:宏都拉斯

- 2024年:諾魯

520賴政府上任在即,外界也關心中方是否會繼續挖走我國友邦。 蔡榮祥認為,儘管台灣邦交國愈來愈少,但近年國際法的

觀點指出,一個國家是不是成為國家,不見得是靠別的國家來承認你作為國家的地位,「最重要的是,你如果有土地、人民、政府、主權,那你是不是承認自己是一個國家?這個主觀上的,你承認你自己是一個國家,而且你告訴別人你是一個國家。」 「我們沒有辦法去加入聯合國,沒有辦法跟很多國家有所謂的正式的外交關係,但這個並不代表台灣沒有辦法透過其他的(管道),譬如有代表處的國家,跟他們有些正式的互動,」蔡榮祥說。 黎寶文認為,邦交國數量是過去傳統常用指標,但似乎沒辦法符合目前趨勢,「我認為這個(指標)的意義會愈來愈小;現在台灣跟國際社會的溝通基本上是非常暢通,我們不再像過去一樣,沒有國家要跟台灣談;我們現在的國際參與其實反而比過去好太多。」 友邦數下滑的同時,我國參與國際組織數正創下新高,2023年已經達到3,314個。

台美GCTF框架,迷你多邊主義創造實質合作

近年來,觀察台灣與其他國家實質交往關係,也可從「GCTF」合作狀況進行觀察。 GCTF是「全球合作暨訓練架構」(Global Cooperation and Training Framework)的縮寫,這是台灣與美國在2015年6月簽署備忘錄後成立,目標是要利用台灣的優勢,針對台美關切的議題合作、舉辦訓練工作坊,其活動及會議常邀請印太區域國家的官員和專家參加,也因此漸漸成為台灣與其他國家拓展實質合作、發揮影響力的平台。 具體來說,GCTF就公共衛生、執法合作、婦女賦權、能源、數位、資訊安全、人道援助、災害防救及媒體識讀等議題舉辦研習活動。 2019年、2021年,日本及澳洲分別以正式夥伴身分加入。此外,瑞典、澳洲、瓜地馬拉、荷蘭、英國、加拿大、以色列、歐盟、斯洛伐克及聖露西亞曾具名合辦GCTF個別活動。截至2024年3月,GCTF已在全球14個國家舉辦17場海外活動,也逐漸從區域性走向全球性。 根據GCTF官網資料,2015年成立以來,已經至少舉辦81次會議、工作坊等活動,橫跨128國、8,605人次參與;這樣的趨勢也在拜登政府任內更加明顯。 黎寶文認為,現在台灣要談合作,GCTF平台架構提供更多的機會,這也是「迷你多邊主義」(minilateralism)的實踐,「這種東西比較像是俱樂部、會員制,你會進來的,基本上都是有一定程度的想法或者相關的能力,才會讓大家比較好解決問題。」 黎寶文認為,迷你多邊主義能運作,第一個關鍵是「信任」,由於信任得過,才會邀請來參加俱樂部,第二個則是對於特定議題有「貢獻能力」。 「我們是不是持續對國際社會釋出一個可受信任(的訊號),然後追求共同的價值;能力的部分,我們很多技術要跟國外來做合作,所以關鍵是別人跟你合作的意願,而意願就來自信任,我們的優勢在於成為一個溫暖、值得信任的對象。」

兩岸關係變化:官方交流從熱絡到冷卻

兩岸官方與民間交流:馬政府時期海基及海協會多次互訪、馬習會創歷史紀錄

《報導者》以陸委會詳細記載的「兩岸大事記」為基礎,盤點2008年以來官方所記錄的兩岸交流事件,相關資料達200筆。 註:陸委會大事記未必完整記錄所有兩岸政要會面事件,本報導數字為保守統計 其中,馬政府時期,台灣政界等相關人士訪問中國至少77件,其中多為海基會董事長訪中行程,包括馬英九第一任期時江丙坤11次、第二任期林中森12次;國民黨榮譽主席連戰、吳伯雄、卸任副總統蕭萬長、時任國民黨主席朱立倫都曾在此時期訪問中國,與中國領導人習近平見面。 未被收錄在陸委會大事記之列,但綠營也曾在馬政府時期,與中方展開接觸交流,當時被部分人士解讀為雙方破冰、釋出善意。例如2009年時任高雄市長的陳菊、作為當時民進黨最高行政官員,曾赴中國宣傳高雄世運,與當時北京市長郭金龍、上海市長韓正會晤。2013年陳菊第二度訪問中國宣傳亞太城市高峰會,與國台辦主任張志軍會晤。 民進黨籍的前行政院長謝長廷2012年10月曾以私人身分訪問中國,中方當時派出國務委員戴秉國、國台辦主任王毅、海協會長陳雲林會見。 中國政界人士訪台部分,馬時期至少31件。重要見面事件如:

- 2008年11月,時任海協會長陳雲林來台,抗議民眾與警方爆發激烈衝突,引發野草莓學運

- 「兩岸事務首長會議」曾在兩岸舉辦共4次。2014年6月時任國台辦主任張志軍來台,與時任陸委會主委王郁琦見面。2015年5月,張志軍再度來台,在金門與時任陸委會主委夏立言見面

- 張志軍2014年6月訪台行程中,除了訪問國民黨新北市長朱立倫、台中市長胡志強外,也再度會晤高雄市長陳菊

此段時期,在海基、海協會的運作機制下,馬政府任內實現兩岸包機直航、陸客來台、海運直航、全面通郵,以及簽署如「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」等協議。此外,也能看到中方與藍、綠兩黨的接觸。 馬政府執政尾聲,2015年11月7日在新加坡舉辦馬習會,寫下1949年後兩岸最高領導人首度會面的紀錄。不過這場世紀會晤的正反評價兩極,雙方對於「九二共識」的詮釋差異浮上檯面,兩岸關係也逐漸走向下一階段。

蔡政府時期兩岸關係降至冰點,陸委會紀錄中,來台中國官員僅進行地方層級交流

在蔡政府時期,中方因蔡英文未承認九二共識,原先海基會、海協會溝通機制停擺。 此時期台灣與中國中央層級官員幾無互動,在陸委會的大事記紀錄中,有3件中國地方層級官員訪台、與我國官員互動事件,皆與台北市城市交流有關,分別為:2016年上海市委常委兼統戰部長沙海林、2018年上海常務副市長周波出席雙城論壇,曾與台北市長柯文哲見面;2023年,上海市台辦副主任李驍東,受邀參加台灣燈會及參訪北市市政建設,與台北市長蔣萬安見面。 此時期,台灣政壇訪中事件包括國民黨人士至少16件、縣市長層級地方官員至少14件。 不在上述資料範圍、但具指標意義的事件還包括2017年8月,時任國台辦交流局長黃文濤曾以世大運代表團團長顧問名義訪台,與台北市長柯文哲見面;這也成為蔡政府任內國台辦訪台最高層級官員。 當執政的蔡政府與中方關係降至冰點時,作為在野的國民黨方面,前總統馬英九連續兩年赴中訪問,此舉雖無法代表現任政府意見,但仍被部分人士視為有助於緩和兩岸之間的緊張態勢。 2023年3月27日,馬英九在蔡英文訪美之際展開12天清明祭祖行程,這是第一次台灣卸任元首訪中。行程中,馬英九曾與國台辦主任宋濤見面,亦與具中央政治局委員身分的重慶市委書記袁家軍及上海市委書記陳吉寧會晤。 2024年4月1日,馬英九再度赴中,率領「大九學堂」青年學子訪問廣東、陝西與北京,4月10日與中國領導人習近平於北京見面,是為「馬習二會」。這是第一次兩岸歷任領導人在其中一方實際控制的領土上會面。除了習近平外,具中共中央政治局常委身分的王滬寧、蔡奇也在場,國台辦主任宋濤亦與會。

經濟變化:台灣對中國依賴度降低

台商對中投資比例降低

若依據經濟部投資審議司數據,分析2008年至2023年台灣對各國投資占比,可注意到台灣對中國投資在2010年曾達到占比83.8%的高峰,不過2012年跌至61.2%,隨後一路下降,2023年更僅剩11%。 早在蔡英文政府執政前的2012、2013年,投資新南向18國的占比,就曾一度來到29.1%、24.8%。2022及2023年,則是新南向18國占比連續2年超過對中投資。 經濟部今年1月曾指出,隨著美中貿易戰、科技戰愈演愈烈,台商也開始分散風險、因應地緣政治情勢,因此能看到國際供應鏈重組,提升對美國、歐洲、日本及新南向國家投資比重。 2023年台灣對美投資占比擴大,經濟部解釋,這與若干大型投資案有關,包括核准台積電以80億美元在美國增資,另外也以35億歐元投資德國子公司。

美中貿易戰及疫情影響,台灣對中依賴度下降,對美出口依賴度增加

根據財政部貿易統計資料,台灣對中國出口占比(包含香港)在馬政府時期變化不大,約維持在4成左右。 蔡政府上台後,對中出口依賴度起初仍有微幅增加,不過2020年成為明顯轉捩點。疫情後兩岸關係加劇緊繃,2021年起中國政府禁止台灣鳳梨等多項產品進口,對中出口占比在2020年達到巔峰(43.9%)後就一路滑落,於2023年降至35.2%。 對美出口則呈相反態勢。自2018年起,美中貿易戰加速全球供應鏈重組,美國對台灣電子零組件產品需求大增,帶動台灣對美國的出口總值與依賴度,由於人工智慧、車用電子產品等商機持續擴展,這樣的趨勢近年仍在持續。 台灣對新南向國家出口占比則維持在2成左右,與對中國、美國市場相比變化不大。

對美中依賴度變化,與出口額大宗的「機械及電機設備」有關

台灣近10年來出口額最高的品項是「機械及電機設備」,其中包含電子零組件、機械、電機產品、資通與視聽產品、家用電器等。 2008年此類產品占台灣總出口額45%,隨著半導體產業逐漸受到國際重視,直到2023年此類產品出口額在總出口的比重已飆至近7成,也是影響台灣對中國、美國依賴度變化最大的關鍵性產品。 台灣「機械及電機設備」對中國出口占比,從2020年最高的49.6%,下降到2023年的40.1%,與整體出口占比趨勢相符。

中國來台旅客人次:馬政府時期,一年曾達418萬

馬政府上任後,海基會、海協會簽署「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」,2008年7月18日開始,台灣正式開放中國旅客來台觀光,不過起初採旅行團形式,直到2010年6月28日起,逐步開放不同城市民眾來台自由行。 中國來台旅客2008年僅32.9萬人,甚至少於香港及澳門,不過2010年即突破163萬,超越日本成為我國最大觀光客來源地。隨後,陸客人數不斷成長,最高峰是2015年曾達到418.4萬人,也成為台灣觀光產業重要命脈,重塑台灣觀光地景。 隨著蔡政府上台,陸客人數開始下降,能否來台也深受中方政策影響。2019年7月31日,海峽兩岸旅遊交流協會發布公告,指出隔天開始暫停47城市自由行,2019年全年約只剩271.4萬人次來台。後續因疫情、邊境管制影響,觀光人數銳減。 2023年疫情復甦後,中方開始開放團客赴其他國家旅遊,但台灣未被列入,故目前陸客團無法來台。交通部觀光署今年2月宣布,基於中方未進行安排,且片面改變M503航路,6月1日起赴中旅遊團將無法出團。

國防變化:極權再起、全球動盪,美逐步加強台灣防務

從美國商會的統計可見,自蔡英文第一屆總統任期的2018年前後,美國開始大量放行擱置多年的對台軍售案,最大原因即是中國加強對台施壓力道,同時美中貿易戰開始,亞太地區的穩定與否,舉世矚目。 2015至2018年間,台美雙方交易仍以多種飛彈「升級」和舊軍備的「補貨」為主。台灣於2019年後逐步簽約購買的新型F-16戰機、美軍現役M1A2坦克和車載地雷系統等軍備,則顯示我國戰略由過往「決戰境外」思維轉向「國土防衛」,且美方睽違多年後,終於再度願意售出重型載具。 自2022年俄羅斯入侵烏克蘭、同年裴洛西訪台後,美方進一步「軍事援助」交予台灣迫切裝備;美國態度轉變尤以2023年會計年度《國防授權法案》中的「台灣增強韌性法案」為指標,該法授權美國務院在5年內對台提供100億美元無償援助及軍事融資。

美國加強對台軍售、軍援,與此同時,台灣自身的國防預算增幅也成各國關注焦點。 國防預算可分為人事維持、作業維持(後勤保養)、軍事投資(研發及常態性軍購)三大類。由於近年美方售出多項新型載具,2020年後則另有兩筆特別預算分年度編列。 台灣國防預算占國內生產毛額(GDP)比例的最高峰,為陳水扁政府時期最後一年編列的2008年度預算,比例為2.6%;若包含非特種營業基金(營舍及眷村改建維修)與機密預算等,則達到3%水準。 馬英九至蔡英文前期,國防預算GDP占比穩定維持在1.7至2%之間,直到2021年後才開始大幅增加。不論是2008年馬英九參選總統期間、2017年時任行政院長的準總統賴清德、今年投入總統大選的侯友宜與柯文哲等人皆曾承諾,將國防預算GDP占比3%做為遠期目標。

細觀台灣國防預算中的各類目占比,長年皆以「人員維持費」居冠,尤其在2010年至2021年間都接近50%。國防安全研究院助理研究員許智翔分析,較合理的人員維持、作業維持、軍事投資費比例為「40:30:30」,過往人員費比例過高,便代表用於另外兩者的預算有限,造成結構失衡。 人員費占比近3年雖因實施全面「募兵制」下滑,同時整體預算上升,讓三類目比例稍微接近平衡,但隨「徵兵制」重啟,志願役和義務役士兵的薪水也必須加強。許智翔表示,國防部應盡早估算未來入伍人數,並準備相應挹注,避免目前爭取到的投資案,以及隨新型武備到貨後的作業維持費再度面臨預算天花板。

作業維持費最顯著的改變則在2023年,由於前一年共機、共艦高強度擾台,此費用飆升約新台幣260億元才足以保養我方裝備。許智翔認為,目前的維持費已達一定規模,暫時無失衡風險,不過未來美方新裝備逐漸交付國軍使用後,仍有被迫調漲的可能性。 許智翔舉例,我方難以預測共軍是否會繼續加強騷擾規模,此外,新型F-16與坦克編列後,雖然舊裝備也會隨之淘汰,但「必然面對很多無法預期的障礙跟延宕」,都會造成成本增加,恐影響終於回歸健康的預算比例。

軍事投資費包含常態性的研發與購入,例如台灣發展「不對稱作戰」防務,多款飛彈、無人機正進行升級,單兵裝備持續汰換,許智翔強調「還有很多不在大眾眼光下,不是那麼顯眼的裝備都需要更新」,今年投資費上升約330億元,便是回應此需求,「讓投資與維持費的比例相符」。 許智翔補充,去年起共艦大規模出沒台灣周遭,更開始有海警船頻繁活動,我國海軍仍缺乏出勤成本較低、可負責迅速且長期嚇阻中方的中小型船隻,是未來軍事投資的重要目標。

如何看16年間的國防預算走勢?許智翔分析,相對於其他政府預算,國防變動性較高,容易受民意影響,尤其取決於中國對台灣的行動;然而國防預算的GDP占比是外交重要指標,勢必得朝3%前進。 許智翔指出,當中國尚未開始劇烈擾台,2%以下的國防GDP占比固然可理解,如歐洲在俄羅斯入侵烏克蘭之前,也長期採低軍費政策,將預算用於社福與教育等領域;但隨中國不斷展露野心,台灣如何在有限預算下繼續提升國防預算比例,是未來一大考驗。 黎寶文也舉例,川普曾批評歐洲國家過度依靠美國駐軍、不願提升自身軍費,是「搭便車」的行為。他強調,國防預算與GDP占比會被國際社會視為「防衛決心」的展現,進而影響各國如何決定援助台灣。

字體:小 中 大

字體:小 中 大