字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2016/04/14 12:01:40瀏覽1322|回應0|推薦0 | |

|

Working Poor──日本窮忙族案例的省思 前言: 這篇文章轉載自這個網頁:http://www.chunmin.com/archives/97 並引用 Katsu_Mai 分享這篇報導所講的話: 日本窮忙族案例的省思(文章很長,請耐心看完後再看影片) 「Working Poor」的問題或許早已在台灣浮現,如果我們不徹底檢視,「勤勞貧困階級」更會陷入世襲的惡性循環,社會成本增加的結果,受害的不是別人,終究是我們自己。 第一集命名為「日本社會的貧困階層」,NHK記錄了日本社會中「working poor」窮忙族的存在樣態。 第二集命名為「靠努力就能脫貧嗎」,進一步提出造成窮忙族的原因,包括派遣、外包、中國產品傾銷等等。 同樣要說的是,這其實不止日本,台灣(全世界)都在發生。你我都有可能成為下一個窮忙族。 原文中出現的日幣金額,在這裡筆者特別用括號的方式以四比一匯率轉換台幣,讓讀者比較有實際的數字概念。 節目播出後,NHK 共收到三千多封迴響,創下該節目的紀錄,世人終於開始正視「Working Poor」是社會結構問題,不再將之歸咎於個人怠惰。二○○七年九月,「Working Poor 特集」榮獲二○○七年度新聞協會獎,日本放送協會認為:「本特集透過那些再如何賣力工作都『無法享受富裕生活』的人們,揭露日本結構改革的偏差與階級社會的弊病,以細膩的影像傳達現代日本社會的黑暗面,讓『Working Poor』一詞迅速為社會大眾熟知,實為優秀之調查報導。」 「Working Poor」(ワーキングプア)指的是「本身有工作,但收入低於最低生活保障的人們」,這群人約占日本家庭的十分之一,至少有四百萬個家庭,實際數目則不得而知。假設每個家庭有三個人,那日本大約就有一千兩百萬名「Working Poor」,想想真是非常驚人。關於「Working Poor」的翻譯,目前最普遍的中譯是「窮忙族」,我個人則比較偏好 NHK 使用的「勤勞貧困階級」(勤労貧困層)或「工作貧困階級」(働く貧困層)。 以下內容摘譯自二○○七年十二月十日播出的「Working PoorⅠ&Ⅱ」(ワーキングプアⅠ&Ⅱ),係為去年得獎作品的重編版本,日本向來是台灣的一面明鏡,這些令人鼻酸、為之驚悚的真實案例,這些企業、媒體和政客都避而不談的事實,非常值得小老百姓的你我好好省思。特集內容將藉由八個真實案例,從女性、地方、全球化、高齡化、兒童等五個面向深入探討「Working Poor」的問題。

女性的哀號 日本企業為求縮減人事成本,派遣員工和打工族等非正式員工的數量與日俱增, 目前日本女性勞工有五成是非正式員工。因為薪資水準低、工作不穩定,一旦落入「勤勞貧困階級」,許多女性就永無翻身之日。 Case 01:福島縣鈴木さと美(Suzuki Satomi) 居住於福島縣的鈴木小姐(三十一歲),晚上在便利商店的便當工廠打工。工作內容是在深夜統計各店的便當訂單,再分配給各工廠,時薪日幣九百一十圓(約台幣兩百二十元)。鈴木小姐回到家時已是半夜兩點,白天還在其他公司兼差,每天睡眠時間僅有四小時,週末也沒有休息。 鈴木小姐是單親媽媽,一家三口住在月租日幣四萬五的公寓(約台幣一萬一千兩百五十)。高中畢業的鈴木小姐,原本是飯店的正式員工,十九歲時結婚,為了照顧小孩而離職,但結婚三年後離婚,面臨必須立刻就業的問題。同時養育兩名幼子的鈴木小姐,沒有一家公司願意僱用她當正式員工。過了半年,她終於找到時薪六百五(約台幣一百六十元)的超市打工,之後陸續從事過包括廢料工廠、大樓管理公司等各類打工,有些工作的月薪只有七萬(約台幣一萬七千五百),鈴木小姐不得不開始身兼數職的忙碌生活。 鈴木小姐目前白天在建設公司打工,負責處理事務性的工作,這是她離婚至今的第八份工作。她甚至曾經因為請假照顧生病的小孩,就慘遭前公司解僱。而每次被解僱,她就必須接受多間公司面試,才能爭取到新的兼職。鈴木小姐說:「許多公司光是聽到我獨立扶養兩名年幼的孩子,就直接拒絕。企業多半認為單親媽媽經常請假、早退,為免麻煩而不願僱用。」 身兼早晚兩份打工的鈴木小姐,每個月的收入是十八萬五千圓(約台幣四萬六千兩百五十元)。她總是小心翼翼地用信封將薪水分成房租、水電、學費等各種用途,最後剩下的三餐生活費僅有兩萬多圓(約台幣五千元)。 日本政府有意幫助鈴木小姐這類單親媽媽尋求更高薪資的工作,但相對之下,政府希望她們自己也要更努力。鈴木小姐曾經想考取護理師執照,可是就讀專門學校必須犧牲白天的工作,她不得不放棄進修。「想去也不能去、想學也無法學,如果這就說是自我努力不夠……那……我們這些必須拚命工作才有辦法糊口的人,難道還不夠努力嗎?」鈴木小姐嘆道。 晚上九點多,鈴木小姐送孩子們上床之後,還有一份工作正等著她。記者問她身體受不受得了,她苦笑道:「這不是我受不受得了的問題,我只能選擇繼續工作。就算我受不了,還是只能選擇繼續工作。」

丘ゆきえ(Oka Yukie) 早上五點半騎腳踏車上班的丘小姐(二十三歲),工作是在鎮立醫院替病患準備餐點。丘小姐以前是小鎮的臨時職員,因為鎮公所將餐點外包給民間,她從前年開始變成打工人員,不但時薪減少三十圓,變成六百七十圓(約台幣一百六十七元),就連十萬圓(約台幣兩萬五千元)的年終也幾乎告吹。丘小姐每天工作八小時,月薪也只有八萬圓(約台幣兩萬元)。 日幣八萬圓換算成台幣約兩萬三,聽起來好像還可以,但日本高中畢業生的平均起薪是日幣十六萬(約台幣四萬元)(正式員工);換句話說,若以台灣高中畢業起薪台幣兩萬的比例換算,丘小姐等於月領台幣一萬,甚至低於我們台灣的每月最低薪資,以每天工作八小時來說,實在有點誇張。 這個人口約莫兩千的小鎮,主要產業是農業,年輕女性的工作機會逐年減少,丘小姐表示:「我不敢奢望薪水增加,想要更好的薪水,只能找其他工作;可是在這種鄉下地方,我實在想不出有什麼高薪的工作。」 丘小姐從小就非常有繪畫天賦,四年前的她對未來充滿期望。高中畢業之後,丘小姐經由推薦入學考上札幌的專門學校,她的夢想是學習電腦繪圖,有朝一日進入電玩公司;但事與願違,父親離婚後罹患憂鬱症,最後失去工作,因為付不出每年一百二十萬圓(約台幣三十萬元)的學費,她被迫放棄升學。

丘小姐望著執照黯然說道:「即使擁有執照,沒有工作機會的話,也無法運用這些能力……如果因為找不到工作機會,就被說是努力不夠(苦笑)……那些拚命努力還是沒有成果的人,如果因為這樣就被說是『失敗者』,我覺得實在是情何以堪……」 對於政府該如何補導女性爭取高薪工作的問題,岩田教授認為應該從「所得保障機制」著手,她解釋道:「如果政府可以保障單親媽媽鈴木小姐在就學期間的收入,就能協助她考取護理師執照。另外像北海道丘小姐的例子,辛苦考取了執照,薪資卻只增加十圓,實在是日本就業補導的悲哀。女性們那麼努力,勞動條件卻沒有相對提升。企業有責任提供穩定的薪資和勞動環境,否則政府的就業補導就形同虛設。」 看過上述兩個案例,你是否依然認為她們不夠努力?是否有權叫她們「失敗者」?女性同胞為了照顧小孩或父母,常常不能依照自己喜好選擇工作。加上日本政府決定減少單親媽媽的兒童扶養津貼,更讓她們的生活雪上加霜。日本政府現在正努力規畫補導女性二度就業的各項政策,這時更應該好好傾聽這些女性同胞心聲。 地方的瓦解

裁縫店老闆:鈴木勇治(Suzuki Yuji) 二○○六年三月,秋田縣大仙市當地的農家和店主,因收入減少而付不出稅金的兩百四十人召開集會。「今年冬天沒有錢買石油,只好每天少吃一餐,把餐錢省下來買石油,今年日子特別難熬。」其中一名參加會議的民眾忍不住抱怨道。 這一天,裁縫店老闆鈴木勇治(七十四歲)帶著準備提交給國稅局的文件來開會。文件上寫著鈴木先生的年收,扣除店內經營成本之後,只剩日幣二十四萬八千多圓,換算成台幣僅七萬圓。鈴木先生對記者說:「現在收入比以前減少很多。如果有案子接的話,就不會這麼辛苦,目前只能算是勉強維持生活。」 地方景氣並未隨著大環境改善,位於仙北市角館町中央的「富士通名店街」,以前沿街有四十多家餐飲店,是鎮上最熱鬧的一條街。隨著顧客減少,店家接二連三倒閉,業者紛紛轉戰秋田市或東京等大都市。今年付不出稅金的鈴木先生獨居於此,裁縫店的主要客源是附近所剩無幾的店主和農家。 一九八六年的鼎盛時期,裁縫店每年要製作一百件西裝,店內有兩名專任裁縫師,是鎮上最大的裁縫店。二○○六年的現在,訂單多半是修改長度或尺寸,修改長度每件一百圓(約台幣二十元),修改尺寸每件一千圓(約台幣兩百五十元)。裁縫店能否經營下去已成問題,四月底為止的營業額還不及一萬圓(約台幣兩千五百元)。「你看帳本也知道,我根本沒賺什麼錢。連一萬圓也賺不到,不是嗎……我也很佩服自己能撐到現在……」鈴木先生神色茫然地望著地面道。

鈴木先生如果無法支付醫療費用,最後只能求助社會安全生活補助金;可是,若想接受相關補助,他就必須放棄所有存款。鈴木先生目前有日幣一百萬圓的存款(約台幣廿五萬元),這是他替妻子準備的喪葬費,早就決定絕不動用。「到頭來,意思就是要窮人早點去死,這種事哪個年代都一樣嘛……」鈴木先生抿嘴陷入沉默。

醬菜販&農民:谷藤祐二(Tanifuji Yuji)

晚上九點,結束農耕作業的谷藤夫妻正在製作醬菜。他們每天從清晨五點忙到凌晨十二點,年中無休。販賣醬菜的營業額每年約三百萬圓(約台幣七十五萬元),扣除成本,實際獲利僅剩三十萬圓(約台幣七萬五千元)。這是由於價格競爭激烈,醬菜定價必須控制在兩百到三百圓所致(約台幣五十到七十五元)。谷藤先生說:「因為是手工製作,每天都工作到半夜,昨天咱們夫妻倆也是忙到快十二點……實在很累,真希望能夠早點上床休息。」 隔天一大早,谷藤先生就下田耕作。谷藤先生在這塊一公頃的土地種了四十年的稻米。因為政府開放稻米進口,價格競爭日趨激烈,光是這五年稻米價格就跌了兩成,去年這塊土地的收入幾近於零。根據政府統計,二○○五年秋田縣就有約莫六千戶農家放棄農業。谷藤先生說道:「當時根本沒想過稻米的價格為跌成這樣,因為成本高,我幾乎聽不到有種稻賺大錢的人。」 辛苦工作一整年,結果收入幾近於零,那種打擊我實在無法想像,假設我翻譯一年的稿件,突然因為電腦當機消失,我肯定沒辦法像影片中的谷藤夫妻那麼堅強。這個案例也讓我想起台灣楊儒門的訴求,「Working Poor」的問題或許早已在台灣浮現,那些被中央忽略的地方發展、只被政客視為選舉籌碼的老農年金,如果我們不徹底檢視,城鄉差距只會擴大,「勤勞貧困階級」更會陷入世襲的惡性循環,社會成本增加的結果,受害的不是別人,終究是我們自己。 全球化的反噬

燙衣師:増田豊満(Masuda Toyomitsu) 燙衣師増田先生(五十六歲)專門替紡織品進行最後整燙,針對不同材質改變蒸氣、壓力,以細膩手法著稱;然而,因為企業引進中國外勞,以更低廉的單價,快速、大量進行燙衣工作,他的案源大幅減少。増田先生說道:「我一方面覺得自己很沒用,也覺得很空虛。一想到自己的工作連家人都養不活,就感到非常難過……」 増田太太(五十八歲)平時在家協助先生燙衣,過去他們每件衣物收取一百圓(約台幣二十五元)的費用,現在多半只剩五十圓(約台幣十二點五元)的案件,這兩年收入驟減。前年的營業額是五百六十八萬(約台幣一百六十二萬),往後每年減少一百萬(約台幣廿五萬),今年甚至可能不及三百萬(約台幣七十五萬)。扣除成本之後,幾乎無法維生。 清晨五點,増田太太出門打工。以前是由増田先生外出打工,但今年三月他因為腦溢血病倒之後,便改由増田太太負責賺外快。増田太太在老人院替老人準備早餐,另外兩名同事亦是紡織業者,大家現在都無法靠本業維生。 這一天,從事縫製業的服部和博先生(Hattori katsuhiro)前來拜訪増田先生。服部先生本身也是接受企業訂單的下游企業,四年前開始將燙衣工作承包給増田先生。服部先生為了跟僱用中國外勞的企業競爭,不得不將支付増田先生的費用減為每件五十圓(約台幣十二點五元)。 増田家十七歲女兒彩華(Ayaka)明年將就讀大學,一家經濟也更為拮据。彩華小姐的目標是考取執照,成為營養師。為了減少家裡的負擔,她不但申請獎學金,同時也開始打工。 同時身兼兩份工作的増田太太,為了女兒的升學,傍晚又增加另一份打工。第三份工作是在專門收容中國研修生的機構準備餐點,増田太太和另外兩名員工必須準備兩百人份的晚餐。本業收入因全球化而大幅減少的増田家,現在反而必須靠服務外勞來支撐家計,想想實在頗為諷刺。 即使身兼三份工作,依然不夠支付女兒的入學金和學費,増田家於是向金融金機構貸款兩百萬(約台幣五十萬)。為了減少支出,増田家的晚餐菜色是中國研修生吃剩的菜餚。到女兒唸完大學為止,増田太太打算繼續身兼三份工作。「雖然接下來還有退休生活的問題,不過這四年暫時不考慮這些,總之先讓女兒畢業,這就是我們現在的目標…」對未來充滿不安的増田太太安慰自己似的說道。

内橋先生並認為,如果不改變現在這種大企業獨享利益的結構,非正式員工和地方居民再如何賣命都無法獲應有的回報。内橋先生憂心道:「假如努力無法獲得相對報酬,人們將失去勤奮工作的動力,昔日視勤勞為美德的日本文化亦將消失。勤勞貧困階級一旦變成多數派,國家又如何能富強呢?」 勞動人口高齡化 Case 06:京都市資源回收:北山徳治(Kitayama Tokuji)

北山先生之所以必須撿拾飲料罐,是因為他沒有領取國民年金。身為家中長子的北山先生年輕時是木匠,為了供養父母及四名兄弟姊妹,有一段時期無力繳納保費,距年金領取資格還差五年。北山太太回首前塵道:「當時滿腦子都在煩惱怎麼熬過眼前的生活,總認為養老這種事與咱們無關,根本就沒想過要長命百歲,更別說是領取年金了。」 北山夫妻本身有七十萬(約台幣十七萬五千)的急用存款,因為這筆錢,他們無法獲得政府救濟,每個月都為籌措餐費和水電費傷透腦筋。他們有兩位兒子,孫子正值高中生和大學生的年紀,兒子們亦被學費和房屋貸款壓得喘不過氣來,北山夫妻不想麻煩他們。北山太太神色堅毅地說:「做父母的都不想伸手向子女要錢,大人要自己照顧自己,靠自己的力量生活、迎接死亡,咱們從以前就一直這麼想。」 像北山先生這種沒有年金的老人,全日本可能超過四十萬。北山先生年過八十,還得天天出門撿拾飲料罐。其實他三年前曾經擔任清潔公園的工作,但因為僧多粥少,年齡較大的北山先生被迫離職。好不容易找到這份資源回收的工作,由於越來越多老人無法單靠年金為生,最近競爭者亦開始增加,如今甚至難以維持每個月五萬圓(約台幣一萬兩千五百)的收入水準。截至十一月中旬,本月回收所得只有一萬八(約台幣四千五百)。 突然感到胸口疼痛的北山先生鑽進被窩休息,北山太太擔心地看著老伴說道:「如果哪天沒辦法思考、身體走不動的話,咱們大概就沒辦法撿罐頭了。」究竟能夠靠自己的力量生活到何時?北山夫妻的老年生活總是揮不去這種不安。 失去未來的兒童 我們目前最擔心的是「Working Poor」可能代代相傳。兒童是國家未來的主人翁,如果他們因為自己的成長環境而對未來失去希望的話,那是非常嚴重的問題。我們絕不希望低所得家庭的孩子,因為缺乏教育經費,喪失升學或就業的機會。 Case 07:東京都單親爸爸:山田鉄男(Yamada Tetsuo)

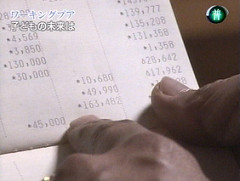

山田先生上班族時期的年收超過日幣六百萬(約台幣一百五十萬),如今只剩兩百萬(約台幣五十萬)。即使在三間加油站打工,月薪總額也只有二十二萬(約台幣五萬五千)。山田先生說道:「孩子們接下來要讀高中,必須準備入學金和學費,這部分或許還能應付;可是高中讀完還有大學,唉~~真的很懷疑自己撐不撐得住。萬一籌不出錢,他們的未來就很辛苦。一想到這裡,我就非常恐懼。」 山田先生每週有四天在時薪較高的深夜打工,這個時段來加油的計程車司機特別多,工作非常忙碌。每到黎明,他就開始擔心獨自看家的兩個兒子,深怕他們沒有好好吃早餐。為了兩個兒子,山田先生想找穩定的白天工作,可是五十歲的男人很難找到正式員工的職缺。 大兒子最近表示想跟同學一起上補習班,但山田先生的薪水無法支付。以前想讀大學當律師的大兒子,最近也開始認為這是遙不可及的夢想。「爸爸一個人工作很辛苦,如果爸爸說我可以讀大學,如果爸爸答應讓我讀,我就去讀。如果可以讀的話,我也很想讀。」善解人意的大兒子輕聲告訴記者。 山田先生的六百萬(約台幣一百五十萬)存款業已耗盡,最近甚至不得不動用兒子們的大學教育基金。「我必須替他們準備大學學費,我認為這是父親的責任,就算犧牲自己,我也必須讓他們升學。不管我是否有這個能力,我都得讓他們讀書……這是我的錯……不是孩子們的錯……」山田先生說著不禁哽咽。為了兩個兒子的未來,山田先生表示他考慮再找一份打工。 Case 08:東京都遊民青年:岩井拓也(Iwai Takuya)

小學四年級的時候,岩井先生是對未來充滿憧憬的少年,夢想是成為運動選手。國一時,雙親因為父親的債務問題離婚,他和母親搬到公寓居住。母親開始在餐廳工作,每天只給他五百圓(約台幣一百二十五元)當生活費。岩井先生邊想邊說:「我原本的成績大概是中上程度,可是因為經濟問題,最後變成全班倒數第一,常常被同學取笑。只要是要花錢的,我都沒辦法參加,因為付不出錢……嗯……當時就知道自己跟別人不太一樣。」 升上高中之後,由於母親離家,岩井先生只得開始打工掙生活費。就連同學們找工作的時候,他也因為沒有錢買面試服裝,只好繼續打工。年過三十之後的現在,岩井先生再也找不到兼差,只能撿拾雜誌,賺取當天的飯錢。岩井先生吃著八本雜誌換來的泡麵苦笑道:「走了四個小時,結果兩分鐘就吃完了。」 岩井先生兒時常常幻想自己可以重新投胎,擁有不同的人生,當記者問他現在有什麼夢想,他淡淡答道:「就算有夢想,也不可能實現。淨想那些不可能實現的事情,只會讓自己更空虛。所以過了一定年齡之後,我就不再幻想,要自己專注於現實。」 關於勤勞貧困階級的兒童教養問題,宮本教授認為:「如果全國有百分之十、百分之二十的人口處於無法脫離貧困的狀態,就成為一種沉澱社會。沉澱的恐怖之處在於,它將代代相傳。正如紀錄片所示,他們因為家庭因素,在求學階段就處於不利的地位,我們必須加以防範這種由父母世襲給子女的貧困。」 岩田教授則表示:「工作卻貧困的問題,從日本的生產水準來看,是非常不合理的情況。政府應該明確訂出一個最低標準,無論如何不能讓人民的生活低於該標準,即便是要跟國外競爭,薪資也不該低於某個極限。倘若社會缺乏這種正義的力量,就無法解決『Working Poor』的問題。最低薪資標準是多少?社會該補助單親家庭到何種程度?我們是否能容許七、八十歲的老人撿拾罐頭為生?這些道德抉擇,都是我們今後必須面對的問題。」 在觀賞影片時是以日語發音,如果聽不懂,請將字幕功能打開,並設定為繁體中文,如下圖示範:

這樣看到的影片就會出現中文字幕  窮忙族(一) 拼命工作也無法擺脫貧窮-追蹤「窮忙族」的現況

窮忙族(一) 拼命工作也無法擺脫貧窮-追蹤「窮忙族」的現況窮忙族(二)靠努力就能擺脫貧窮嗎? 窮忙族(三)解決之道 回頭 |

|

| ( 時事評論|社會萬象 ) |

(NHK 解說委員:鎌田靖〔Kamada Yasushi〕)現在世人都認為日本景氣復甦態勢明顯,但是,我們不可否認許多日本民眾無法感受到這一波的景氣復甦,不但生活拮据,並且對未來充滿不安;話雖如此,社會上確實有一群人從金錢遊戲中獲得鉅額財富,而這種金錢至上的風潮,正在日本社會擴散。戰後日本是只要肯付出、肯努力,便能獲得回報的社會,但如今,許多慘遭競爭淘汰的人們、交不出漂亮成績單的人們,大眾開始認為那是他們本身的責任,是無可奈何的結果。這些真的應該完全歸咎於個人責任嗎?我們的底層社會,究竟發生了什麼變化?而人民對國家又有何期待?

(NHK 解說委員:鎌田靖〔Kamada Yasushi〕)現在世人都認為日本景氣復甦態勢明顯,但是,我們不可否認許多日本民眾無法感受到這一波的景氣復甦,不但生活拮据,並且對未來充滿不安;話雖如此,社會上確實有一群人從金錢遊戲中獲得鉅額財富,而這種金錢至上的風潮,正在日本社會擴散。戰後日本是只要肯付出、肯努力,便能獲得回報的社會,但如今,許多慘遭競爭淘汰的人們、交不出漂亮成績單的人們,大眾開始認為那是他們本身的責任,是無可奈何的結果。這些真的應該完全歸咎於個人責任嗎?我們的底層社會,究竟發生了什麼變化?而人民對國家又有何期待? 日本女子大學教授岩田正美(Iwata Masami)看完鈴木小姐的紀錄片後表示,女性非常容易由於離婚或換工作陷入窘困,她的情況其實並非特例。岩田教授認為:「跟其他國家相比,日本的單親媽媽們都十分賣力工作。誠如鈴木小姐的案例,單親媽媽身兼二到三份工作都不稀奇。她們那麼努力,卻仍面臨貧困的壓力,這或許就代表我們國家出了問題。」

日本女子大學教授岩田正美(Iwata Masami)看完鈴木小姐的紀錄片後表示,女性非常容易由於離婚或換工作陷入窘困,她的情況其實並非特例。岩田教授認為:「跟其他國家相比,日本的單親媽媽們都十分賣力工作。誠如鈴木小姐的案例,單親媽媽身兼二到三份工作都不稀奇。她們那麼努力,卻仍面臨貧困的壓力,這或許就代表我們國家出了問題。」 目前丘小姐和妹妹一起支撐家裡的經濟,妹妹也在同一間醫院負責餐點準備工作,兩人每個月的薪水共計十六萬圓(

目前丘小姐和妹妹一起支撐家裡的經濟,妹妹也在同一間醫院負責餐點準備工作,兩人每個月的薪水共計十六萬圓( (鎌田)本人目前所在位置是秋田縣內部的農村。自從一九九二年最後一個家庭遷出之後,目前這個村落已經無人居住,遺留下來的殘破建築彷彿在訴說那些被迫離鄉背景的村民的悲哀。秋田縣這種無人居住的村落超過一百個,數量逐年增加。人們為何選擇離開?那裡有著村民必須面對的艱困環境。

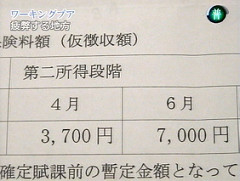

(鎌田)本人目前所在位置是秋田縣內部的農村。自從一九九二年最後一個家庭遷出之後,目前這個村落已經無人居住,遺留下來的殘破建築彷彿在訴說那些被迫離鄉背景的村民的悲哀。秋田縣這種無人居住的村落超過一百個,數量逐年增加。人們為何選擇離開?那裡有著村民必須面對的艱困環境。 鈴木太太和先生一起在店裡工作四十年,後來罹患老年痴呆症,九年前半身不遂、無法進食,鈴木先生只好讓太太她接受醫院的專業照顧。這一天,鈴木先生接到鎮公所的通知信,表示看護保險費將從三千七百圓增加為七千圓(

鈴木太太和先生一起在店裡工作四十年,後來罹患老年痴呆症,九年前半身不遂、無法進食,鈴木先生只好讓太太她接受醫院的專業照顧。這一天,鈴木先生接到鎮公所的通知信,表示看護保險費將從三千七百圓增加為七千圓( 日本空中大學教授宮本みち子(Miyamoto Michiko)認為:「鈴木先生想要保有喪葬費用,換言之他有不願失去自立的意志。這或許是身為人類的尊嚴;可是,以日本目前的生活保護制度的條件來看,當事人必須捨棄這一切,才有接受救濟的資格。政府或許應該考慮容許這類自立的尊嚴,讓有困難的人可以利用某一部分的生活保護制度,等他們沒有困難時,就可脫離救濟,這種具有柔軟性的生活保護制度,是日本今後的重要課題。」

日本空中大學教授宮本みち子(Miyamoto Michiko)認為:「鈴木先生想要保有喪葬費用,換言之他有不願失去自立的意志。這或許是身為人類的尊嚴;可是,以日本目前的生活保護制度的條件來看,當事人必須捨棄這一切,才有接受救濟的資格。政府或許應該考慮容許這類自立的尊嚴,讓有困難的人可以利用某一部分的生活保護制度,等他們沒有困難時,就可脫離救濟,這種具有柔軟性的生活保護制度,是日本今後的重要課題。」 武家屋敷是角館町著名的觀光勝地,每到櫻花盛開的五月,就有許多觀光客到此賞櫻。武家屋敷的一隅,有一間醬菜店,老闆是專門種植稻米的農民谷藤祐二(六十六歲),他亦是今年繳不出稅金的人之一。販賣醬菜是谷藤夫妻的副業,材料是自家菜園裡種的蔬菜。

武家屋敷是角館町著名的觀光勝地,每到櫻花盛開的五月,就有許多觀光客到此賞櫻。武家屋敷的一隅,有一間醬菜店,老闆是專門種植稻米的農民谷藤祐二(六十六歲),他亦是今年繳不出稅金的人之一。販賣醬菜是谷藤夫妻的副業,材料是自家菜園裡種的蔬菜。 這十年來,岐阜縣紡織業不但面臨外國的價格競爭,如今又慘遭另一波全球化的浪潮侵襲。除了來自中國的廉價商品,現在還出現大量的廉價中國勞工。岐阜縣的中國外勞這五年就增加一倍,約有一萬名中國外勞在此從事紡織業。這些來自中國的外勞,以技術研修生或實習生的名義在企業工作。除了每個月五萬圓(

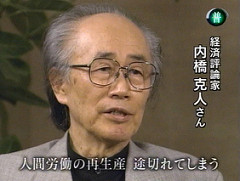

這十年來,岐阜縣紡織業不但面臨外國的價格競爭,如今又慘遭另一波全球化的浪潮侵襲。除了來自中國的廉價商品,現在還出現大量的廉價中國勞工。岐阜縣的中國外勞這五年就增加一倍,約有一萬名中國外勞在此從事紡織業。這些來自中國的外勞,以技術研修生或實習生的名義在企業工作。除了每個月五萬圓( 經濟評論家内橋克人(Uchihashi Katsuto)認為,景氣復甦並無法改善「勤勞貧困階級」的困境。岐阜縣紡織業的外勞競爭問題,只要政府開放外勞,一樣會在其他產業出現。内橋先生說:「一旦使用以研修生名義引進的低廉勞工,將迫使日本勞力廉價化,形成底層競爭的社會結構。而

經濟評論家内橋克人(Uchihashi Katsuto)認為,景氣復甦並無法改善「勤勞貧困階級」的困境。岐阜縣紡織業的外勞競爭問題,只要政府開放外勞,一樣會在其他產業出現。内橋先生說:「一旦使用以研修生名義引進的低廉勞工,將迫使日本勞力廉價化,形成底層競爭的社會結構。而 早上七點,北山徳治先生(八十歲)正在京都市內的街道撿拾飲料罐。北山先生從三年前起就靠資源回收的微薄收入為生,北山太太(七十五歲)平時也一起幫忙撿拾。每公斤的飲料罐可換取日幣一百三十圓(

早上七點,北山徳治先生(八十歲)正在京都市內的街道撿拾飲料罐。北山先生從三年前起就靠資源回收的微薄收入為生,北山太太(七十五歲)平時也一起幫忙撿拾。每公斤的飲料罐可換取日幣一百三十圓( 山田鉄男先生(五十歲)五年前因為公司經營不善被解僱,目前分別在三間加油站打工,山田太太七年前病殁,他獨力扶養就讀國一和小六的兒子。本身是東京私立大學畢業的山田先生,希望至少讓自己的孩子讀到大學畢業。

山田鉄男先生(五十歲)五年前因為公司經營不善被解僱,目前分別在三間加油站打工,山田太太七年前病殁,他獨力扶養就讀國一和小六的兒子。本身是東京私立大學畢業的山田先生,希望至少讓自己的孩子讀到大學畢業。 三年前成為遊民的岩井拓也先生(三十五歲),每天四處搜集垃圾桶裡的雜誌,再以每本五十圓(

三年前成為遊民的岩井拓也先生(三十五歲),每天四處搜集垃圾桶裡的雜誌,再以每本五十圓(